Archive: Autoren

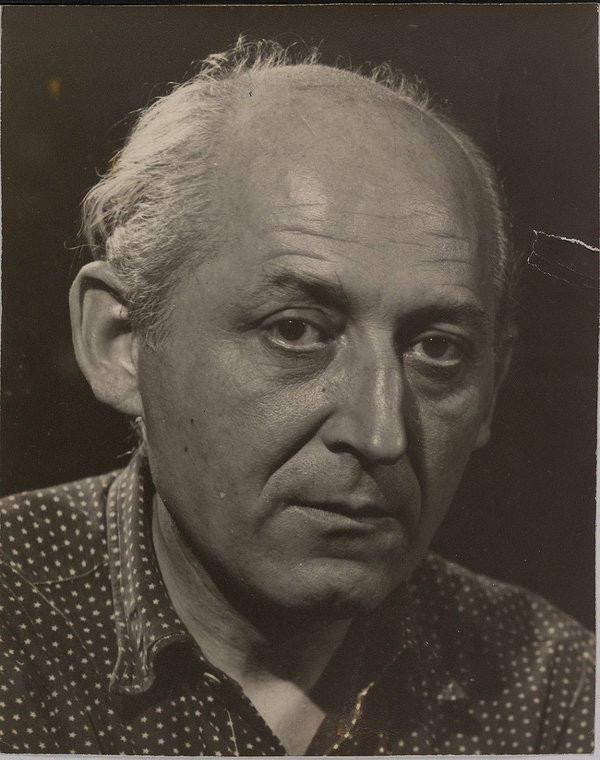

Péret, Benjamin

(1899, Nantes – 1959)

Über Benjamin Péret:

«Benjamin Péret war für mich der surrealistische Dichter par excellence: die totale Freiheit reiner Inspiration, die ohne jedes kulturelle Bestreben direkt aus der Quelle fließt …»

Benjamin Péret, im Juli 1899 in der Nähe von Nantes geboren, schloß sich 1920 den Pariser Dadaisten an und war 1924 Gründungsmitglied der Pariser Surrealistengruppe, der er bis zu seinem Tod angehörte und in der er von Beginn an, als Dichter wie als politischer Aktivist, eine herausragende Rolle spielte. 1927 trat er in die Kommunistische Partei ein und war fortan Poet und Revolutionär zugleich, letzteres in vehementer (trotzkistischer) Opposition gegen den Stalinismus, den die Pariser Surrealisten von 1935 an offen bekämpften. Trotz dieser doppelten Aktivität lehnte er jede Vermischung von Dichtung und politischem Kampf im Sinne von Gelegenheitspoesie oder «engagierter» Literatur entschieden ab, wenngleich er mit dem Band Je ne mange pas de ce pain-là (Ich esse nicht von diesem Brot, 1936) letztlich wohl selber etwas derartiges publiziert hat. 1929 ging Péret, nachdem er eine farbige brasilianische Sängerin geheiratet hatte, nach Rio de Janeiro, wurde aber bereits 1931 wegen subversiver politischer Aktivitäten des Landes verwiesen. Er erwarb sich in dieser Zeit profunde Kenntnisse der afroamerikanischen Kultur in Brasilien. 1936–37 kämpfte er im Spanischen Bürgerkrieg auf linkskommunistischer und anarchistischer Seite. 1940 verurteilte man ihn wegen der Bildung einer trotzkistischen Zelle in der französischen Armee zu einer Kerkerhaft. Es gelang ihm jedoch, nach Paris und später nach Marseille zu fliehen, von wo er 1941 per Schiff über Casablanca ins rettende mexikanische Exil entkam, das fünf Jahre dauern sollte. In Mexiko setzte Péret seine politische Tätigkeit (zeitweise in Kontakt zu Leo Trotzkis Witwe Natalia Sedova) fort und beschäftigte sich zudem intensiv mit den Indianerkulturen Mesoamerikas. Das Ergebnis solcher Forscher- und Sammlertätigkeit ist die 1960 posthum erschienene Anthologie des mythes, légendes et contes populaires d’Amérique, in der Texte der amerikanischen Ureinwohner von Alaska bis Patagonien sowie solche der schwarzen Bevölkerung verschiedener Länder vereinigt sind. Ende 1947 kehrte Péret nach einer Spendenaktion von Freunden, durch die er sich die Schiffspassage leisten konnte, nach Paris und in die neuformierte Surrealistengruppe um André Breton zurück. 1955–56 reiste er in das Amazonasgebiet, um sich erneut mit der Indianerwelt, diesmal derjenigen Brasiliens, auseinanderzusetzen. Sein Leben lang arm oder gar mittellos, starb Péret im September 1959 im Alter von sechzig Jahren, nach Ansicht seiner Weggefährten einer der größten Dichter des Surrealismus. Er ist aber zugleich auch ein verkannter Dichter, beinahe ein poète maudit, und dies wohl in der Hauptsache deshalb, weil er sich so weit wie kaum ein anderer westlicher Autor von dem entfernt hat, was wir gewöhnlich unter Literatur verstehen. Sein Freund Octavio Paz nennt sein Werk eines der «wildesten unserer Epoche». Tatsächlich ist Pérets dichterische Affinität zum Denken und Empfinden der «Wilden», d. h. der archaischen Völker, für die er sich so leidenschaftlich interessierte, in seinen poetischen Texten, zu denen eine große Zahl von surrealen Erzählungen gehört, überall greifbar. Mit seiner assoziativen, häufig wohl automatischen oder halbautomatischen, jedenfalls aber nie vom rationalen Denken bestimmten Art des Schreibens läßt Péret eine Welt entstehen, in der die für den Zivilisationsmenschen gültigen Gesetze, etwa das der Kausalität oder das der Schwerkraft, keine Rolle spielen und die in vielerlei Hinsicht an die Welt der sog. Traumzeit erinnert, die in der Vorstellung vieler «Primitiver» vor und neben der realen Zeit existiert. Diese Traumzeit-Welt ist ein «Ort der Metamorphosen und Wunder», wie der Soziologe Roger Caillois feststellt. «In ihr war noch nichts stabilisiert, noch keine Regel erlassen, noch keine Form festgelegt. Was seither unmöglich geworden ist, war damals machbar: Die Gegenstände bewegten sich von selbst, die Boote flogen durch die Luft, die Menschen verwandelten sich in Tiere und umgekehrt.» Eben dies geschieht, selten ohne mehr oder minder starke Dosen Humor, in Pérets anarchischer Welt des Wunderbaren, in der es weder Trennwände zwischen Menschen-, Tier- und Pflanzenwelt noch irgendwelche Hierarchien, etwa zwischen einer schönen Frau und einem Fliegenbein, zwischen einer Bratpfanne und einem Sternennebel, gibt. Hier ist die Wirklichkeit tatsächlich wieder wild geworden dank einer völlig entfesselten Imagination, die bewirkt, daß das Gedicht letztlich nicht vom Dichter, sondern von der Sprache selbst geschrieben wird.

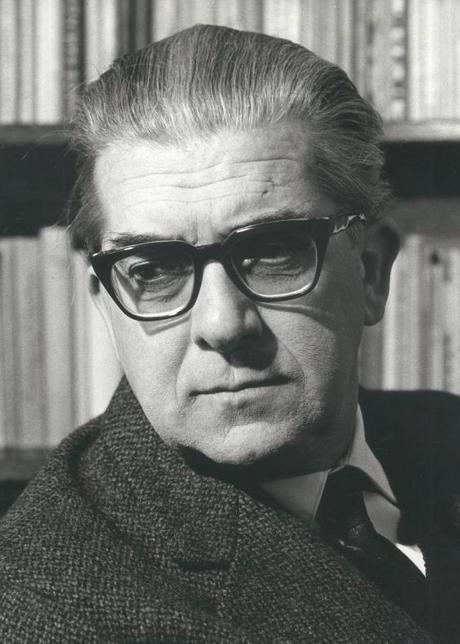

Villaurrutia, Xavier

(1903, Mexiko-Stadt – 1950)

Über Xavier Villaurrutia:

Xavier Villaurrutia wurde in Mexiko-Stadt am 27. März 1903 in einer bürgerlichen Familie geboren, die eine besondere Neigung zur französischen Kultur pflegte, eine Vorliebe, die seine Erziehung, seine literarischen Interessen und sein eigenes Werk prägte. Villaurrutia gehört zur Dichtergruppe der «Contemporáneos». Er starb am 25. Dezember 1950.

Octavio Paz erkannte, daß Villaurrutia bereits in seinen Jugendgedichten ein feines Gespür für den Rhythmus der Sprache zeigte, ebenso wie sein Talent, Bilder zu schaffen, die zerbrechlich feine Beziehungen zwischen den Sinneseindrücken des Auges und des Gehörs offenbaren. Das Interesse, das diesen Werken heute entgegengebracht wird, nährt sich also von der Neugier um die Anfänge eines späteren Meisters. So ist bereits in den Jugendwerken die Suche nach ausgefallenen Bildern und Metaphern erkennbar.

Villaurrutias lyrisches Werk wird hier erstmalig in deutscher Sprache vorgelegt.

Wühr, Paul

(1927, Deutschland – 2016, Italien)

Über Paul Wühr:

Paul Wühr, geboren 1927, lebte in München und Passignano, Italien, wo er 2016 starb.

Von ihm erschien u.a.: «Gegenmünchen» (Roman, 1970), «So spricht unsereiner» (Hörspiel, 1973),«Grüß Gott ihr Mütter ihr Väterihr Töchter ihr Söhne» (Gedichte, 1979),«Rede» (Ein Gedicht, 1979),«Das falsche Buch» (Roman, 1983),«Der faule Strick» (Tagebuch, 1987),«Grüß Gott. Rede» (Gedichte, 1990),«Luftstreiche. Ein Buch der Fragen» (1994),«Salve res publica poetica» (Gedichte, 1997),«Venus im Pudel» (Gedichte, 2000).

Cacciaguerra, Perla

(1926, Florenz)

Über Perla Cacciaguerra:

Perla Cacciaguerra ist in Florenz geboren. Ihr Vater stammt aus der Emilia-Romagna, ihre Mutter war Amerikanerin, die Tochter von William Morgan-Schuster deutscher Abstammung, der bekannt geworden war durch seine Rettung der iranischen Finanzen für die USA im Jahre 1911, und der darüber ein Buch mit dem Titel «The Strangling of Perse» schrieb.

Nach dem Krieg arbeitete sie für den Minister Rodolfo Siviero in Florenz, dessen Aufgabe es war, Kunstschätze, die als Beutegut nach Deutschland geschafft worden waren, in ihr Land zurückzuführen. Später in Rom arbeitete sie für die Fulbright Foundation und schließlich ein Jahr für die UNO in Genf.

Sie hat früh zu schreiben begonnen, ihr Kriegstagebuch stammt aus den Jahren 1943–1945 (ibiscos Editore). Danach wendet sie sich der Poesie zu. Zwischen 1951 und 2000 erscheinen zahlreiche Gedichtsammlungen, Prosabände und ein Theaterstück, die mit diversen Literaturpreisen ausgezeichnet wurden. Sie hat auch aus dem Amerikanischen übersetzt: für Mondadori die «Antologia di poeti negri d’America», in Zusammenarbeit mit Leone Piccioni, «Per amore» von Robert Creeley und «La scuola di New York»; für Guanda die Gedichte von Jude Stefan und für den «Almanacco dello specchio» einige Gedichte von Philip Larkin. Für die RAI hat sie mehrere Hörspiele geschrieben. 1996 wurden an der East Carolina University vier Kompositionen von Brett Watson nach Texten von Perla Cacciaguerra uraufgeführt.

Sie lebt auf dem väterlichen Besitz, der Fattoria della Contea di Cesa. Das Landgut mit Namen «Campus fugianus» wurde von Karl dem Großen im Jahr 843 an die Erzbischöfe von Arezzo geschenkt.

Győrffy, Ákos

(1976, Nagymaros)

Über Ákos Győrffy:

Äkos Györffy, geboren 1976 in Vác/ Ungarn, lebt mit seiner Familie in Kismaros. Bis 2019 war er in Budapest als Sozialarbeiter in einer Grundschule für körperbehinderte Kinder. Aktuell ist er als Kulturredakteur bei der Zeitschrift Mandiner beschäftigt. 2013 wurde er als einziger Vertreter seines Landes zur Dresdener BARDINALE eingeladen. Seit 1996 zahlreiche Gedichtveröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien. Sein erster Lyrikband A Csóványos észcil oldala (2000, Accordia Verlag) wurde als Erstlingswerk mit dem Preis Attila Gérecz für das beste lyrische Debüt des Jahres ausgezeichnet. Der Lyrikband Akutagava noteszéböl (2004, Attila József-Kreis/Ulpius Verlag) erschien in deutscher Übersetzung von Lajos Adamik und Gerhardt Csejka 2007 im Aachener Rimbaud Verlag. Sein nächster Lyrikband Nem mozdul (2007, Magvetö-Verlag) erschien 2012 in der Übersetzung von Julia Schiff im Ludwigsburger Pop-Verlag mit dem Titel Regungslos. Der Lyrikband Havazás in Amiens (2010, Magvetö-Verlag) ist mit dem deutschem Titel Schneefall in Amiens, übersetzt von Julia Schiff, Objekt des vorliegenden Bandes.

Der Essayband Haza (Magvetö, 2000) ergänzt noch die Liste seiner Veröffentlichungen. Györffy erhielt mehrere Literaturpreise, zuletzt 2020 das Jánes Térey-Stipendiurn.

Czara-Rosenkranz, Dusza

(1899, Berhomet – 1971, Polen)

Über Dusza Czara-Rosenkranz:

Dusza Czara-Rosenkranz’ Biographie liegt weitgehend im Dunkel und ist dermaßen überschattet, dass nur wenig Erhellendes bzw. Greifbares verfügbar ist. Was man weiß ist, dass Dusza Czara Rosenkranz als älteste Schwester von Moses Rosenkranz 1899 in dem nordbukowinischen Ort Berhomet geboren wurde. Über ihre Schulbildung, berufliche Tätigkeit, Lebensumstände und Aufenthaltsorte ist nichts bekannt.

Nach dem Krieg übersiedelte Dusza Czara-Rosenkranz mit ihrem Mann nach Polen, wo sie im Jahre 1971 verstarb.

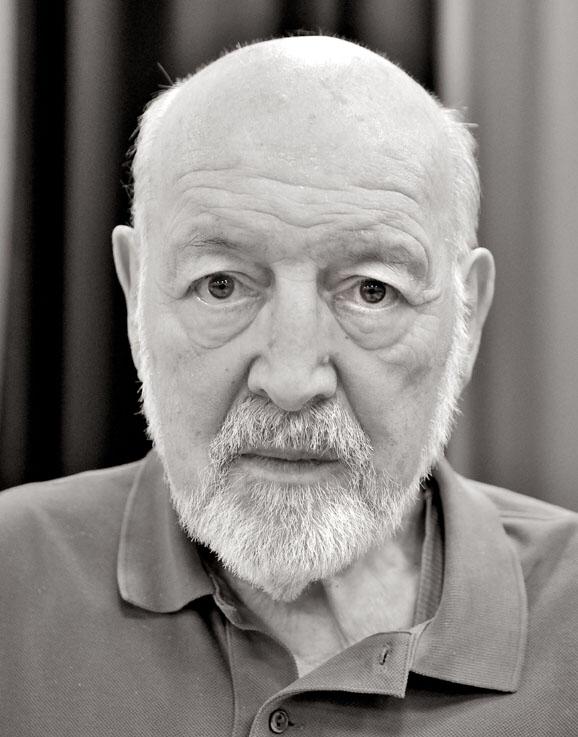

Basil, Otto

(1901, Wien – 1983, Wien)

Über Otto Basil:

Otto Basil, 1901 in Wien geboren, starb 1983 in seiner Geburtsstadt.

Seine ersten Gedichte veröffentlichte er mit 18 Jahren, seine frühe erzählende Prosa gilt allgemein als verschollen. Die NS-Zeit verbrachte er, mit Publikationsverbot belegt, in der Inneren Emigration. Unmittelbar nach der Befreiung vom Nationalsozialismus gab er die kurzlebige, doch bedeutende Kulturzeitschrift «Plan» heraus, die Ausgangspunkt einer ganzen Generation österreichischer Schriftsteller war.

Bekannt geworden vor allem als Theater- und Literaturkritiker, durch seine Trakl- und Nestroy-Monographien und durch seinen satirischen Roman «Wenn das der Führer wüßte» (1966), geriet Basil als Lyriker rasch in Vergessenheit. Der vorliegende Band macht sein lyrisches Werk in einer repräsentativen Auswahl wieder zugänglich.

Zins, Jaffa

(1928, Kuty – 2019)

Über Jaffa Zins:

Jaffa Zins, geboren als Scheindele Schechter 1928 in Kitov (Polen, vor 1918 Galizien), floh 1941 vor den vordringenden Nazi-Truppen mit dem Vater und der Schwester ins Innere der Sowjetunion. Die Mutter wurde mit den zwei kleinen Brüdern im Keller ihres Hauses bei der deutschen «Aktion» gegen die Juden von Kitov im April 1942 verbrannt.

Jaffa Zins emigrierte nach Kriegsende über die Tschechoslowakei, Österreich, Italien nach Israel. Sie heiratete und hat zwei Söhne: Moshe und Chaim. Sie hält Vorträge über die Shoah und Poetik-Vorlesungen an Schulen und Colleges. «Als Überlebende des Holocaust», schreibt sie, «wurde ich Zeugin dessen, was der Mensch dem Menschen antun kann. Das spiegelt sich in meinen Gedichten wider. Meine Gedichte helfen mir, das ‹andere Licht› im dunklen Tunnel der Schöpfung zu finden.»

Daum, Ulrich

(1937, Königsberg)

Über Ulrich Daum:

Dr. Ulrich Daum wurde am 29.11.1937 in Königsberg i. B. geboren. Er studierte von 1957 bis 1965 Spanisch am Sprachen- und Dolmetscher-Institut München und absolvierte dort die Staatliche Prüfung als Dolmetscher für Spanisch. von 1957 bis 1961 studierte er Jura in München, wo er die 2. juristische

Staatsprüfung abschloss. 1962 / 1963 leistete er Zivildienst in einem Kinder- und Jugendheim. Vom 1993 bis 2000 war er Direktor des Sprachen- und Dolmetscher-Instituts München (heue: Hochschule für angewandte Wissenschaften). Seit 1967 ist er Rechtsanwalt und Übersetzer für Spanisch. Er verfasste Werke über die Gesetzes- und Amtssprache (Verlag für deutsche Sprache, 1998), über die spanische Rechtssprache (Verlag Max Hueber und Beck-Verlag), ist Koautor des Internationalen Familienrechts Bergmann-Ferid-Henrich, Verlag für Standesamtswesen, und schrieb im Unidruck-Verlag das Buch “Ernst ist das Leben,… heiter ist die Kunst”. Im Rimbaud-Verlag veröffentlichte er mehrere Bände über von ihm übersetzte spanische Lyrik (u.a.: García Lorca).