Meine liebe Frau Ratjen

…Grüße auch an Wolfi

Briefwechsel

Rose Ausländer

Ursula und Wolfgang Ratjen

Herausgegeben von Helmut Braun

320 S., Erstauflage 1997

Übernahme Rose-Ausländer-Stiftung

Autor:

Ausländer, Rose

Meine liebe Frau Ratjen

…Grüße auch an Wolfi

Briefwechsel

Rose Ausländer

Ursula und Wolfgang Ratjen

Herausgegeben von Helmut Braun

320 S., Erstauflage 1997

Übernahme Rose-Ausländer-Stiftung

Neue Erkenntnisse zur Biografie sind gewonnen, gelegentliche Korrekturen angebracht, für manches Bekannte finden sich ergänzende Bestätigungen. Die kreative Arbeitsweise unter oft schwierigsten Bedingungen wird anschaulich nachvollziehbar, die Offenheit für Anregungen und konstruktive Kritik dokumentiert.

Den Briefwechsel ergänzen ein ausführlicher Aufsatz zur Biografie der Dichterin und Anmerkungen des Herausgebers, sowie ein Text von Wolfgang Ratjen zu Ursula Ratjen und ihrer Freundschaft mit Rose Ausländer. Faksimiles von Briefen und Gedichten, sowie mehrere Fotos runden den Band ab.

Autor:

Arendt, Erich

Gedichte (1967)

(Sämtliche Gedichte Bd. 6)

hrsg. von Gerhard Wolf

128 S., geb., 1995

Der Gedichtband «Ägäis» erschien 1967 im Insel Verlag Leipzig. Arendt setzte das Erlebnis griechischer Inselwelt, die er in einem Bildband kulturhistorisch beschrieben und mit der Kamera eindrucksvoll festgehalten hat, in große poetische Visionen um. Er hat sechs Jahre an diesem Gedichtband gearbeitet. Hiermit liegt der erste Band der Edition des lyrischen Gesamtwerks Erich Arendts vor.

Autor:

Dove, Richard

Gedichte

48 S., geb., 2008

Autor:

Bertók, László

Gedichte

124 S., geb., 2010

Autor:

Neumann, Gerhard

Gedichte

63 S., geb., 1994

Gerhard Neumann galt in den fünfziger Jahren als eine der wichtigsten lyrischen Stimmen der jüngeren Generation. Die neue Tonlage in Neumanns Lyrik kommt in dem Gedicht «Im Mal der Tiere» vielleicht am stärksten und eigenwilligsten zum Ausdruck. Ein Geflecht aus Chiffren und Zeichen, dessen Faszinationskraft sich aus den souveränen sprachlichen Setzungen speist, ein sensibler Leser wird sich wohl kaum diesen Gedichten entziehen können.

Autor:

Kröhnke, Friedrich

Ein kleiner Roman

Neuauflage (früher Ammann Verlag)

144 S., geb., 2010

"Allein die kunstvolle Konstruktion, in der die Zeitebenen, Orte und Perspektiven in einen gemeinsamen Fluß geraten, ist die Lektüre wert. Kröhnke beweist, daß man mit modernen Mitteln durchaus eingängig und spannend erzählen kann."

- Stefan Sprang, Deutschlandradio

"Einfach ein schönes Buch"

- Burkhard Scherer, FAZ

Von Andreas Lorenz

Ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Tuchfabrikanten Aachens

300 S., fadengeheftet, Halbleineneinband, 2023

Die Bedeutung der jüdischen Tuchfabriken wurde in der Geschichte der Aachener Tuchindustrie nicht explizit thematisiert, was als Zeichen einer gelungenen Integration verstanden werden kann. Im Jahr 1938 setzte mit der Erfassung jüdischer Vermögen eine neue Phase der Diskriminierung ein, die mit dem Novemberpogrom einen brutalen Schritt zur Verfolgung und Vernichtung jüdischer Existenzen vollzog. Eine Flucht konnte nur durch Arisierung und Zurücklassung des Vermögens erkauft werden. – Nach dem Krieg wurden die Verbrechen der NS-Zeit zwar öffentlich, aber der Kampf mit den Verwüstungen des Krieges war ein drängenderes Problem. Überlebende oder deren Angehörige glaubten ihr geraubtes Eigentum zurückfordern zu können, was durch das Wiedergutmachungsamt geregelt werden sollte. Doch man bestand darauf, dass es sich um ganz reguläre Verkäufe gehandelt habe und nicht von „Arisierung“ gesprochen werden dürfe.

Für ein mehr als nur oberflächliches Verständnis der Aachener Wirtschaftsgeschichte ist es wichtig, die Bedingungen des Wandels dieser von internationalen Beziehungen und Moden abhängigen Branche zu verstehen. Die bemerkenswerten Erfolge jüdischer Tuchgrossisten und Tuchfabriken und ihre fehlende Berücksichtigung in der Geschichte der Aachener Tuchindustrie sind ein blinder Fleck, der im vorliegenden Band mit Familien- und damit verbundenen Unternehmensgeschichten näher beleuchtet wird.

Autor:

Neumann, Peter Horst

Gedichte

112 S., geb., 2003

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte

Supplementband 2

Nachwort von Reinhard Kiefer

Mit einem alphabetischen Verzeichnis aller Überschriften und Gedichtanfänge der «Gesammelten Gedichte» zusammengestellt von Martin Linnhoff.

100 S., brosch., 2007

Autor:

Kiefer, Reinhard

gedichte

95 S., geb., 1990

Autor:

Weßlowski, Hans

Gedichte

44 S., brosch., 1996

Autor:

Monioudis, Perikles

96 Seiten

Klappenbroschur, 2019.

Kosmás Groß, ein Schriftsteller mit beträchtlichem Bekanntheitsgrad und ebenso großer Öffentlichkeitsscheu, verunfallt in einer Frostnacht in Berlin. Er zieht sich nach Lesbos zurück, wo sein Großvater mütterlicherseits sein Haus hatte und wo er schon als Kind öfter den Sommer verbrachte. Er frönt zunächst seiner großen Leidenschaft, dem Backgammon, und nimmt, mit den Schicksalen der in Nussschalen über die Ägäis Geflüchteten konfrontiert, den Schleppern beim Backgammon das Geld ab, um es den Geflüchteten zurückzugeben. Dabei lichtet ihn ein Wärter ab – und er fliegt vor der Weltöffentlichkeit auf.

Azra, Berliner Ärztin und freiwillige Helferin auf Lesbos, ist von Anfang an präsent; sie folgt dem flüchtigen Kosmás mit dem Schlauchboot auf die nächste Insel. Ihre neuerliche Begegnung wird von einem fürchterlichen Ereignis überschattet, das über die Menschen dort hereinbricht.

Autor:

Kopf, Joseph

Gedichte

Herausgegeben von Adrian Krug

40 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2019

eines

bettlers sternenaussatz das blaue licht seiner füsse der maulbeerbaum seiner stirn weisse tiere rings um beershevafrau martita jöhr zu weihnachten 1963

Autor:

Leisten, Christoph

Gedichte

64 S., fadengeh. Brosch., 2010

Die hier versammelten Gedichte setzen im Raum der Wahrnehmung an, um in poetischen Bewegungen des Unterwegsseins die Schwebe auszuloten zwischen alter Geschichte und Jetztzeit, Orient und Okzident, Werden und Vergehen.

DER HIMMEL war heute so blau, als wollte der winter eine pause einlegen für diesen tag, da man sich entschließen könnte, auf eine insel zu fliegen, um in ewigkeit dort zu bleiben. wie seltsam, dass wir immer ein ende vor augen haben beim gedanken an ewigkeit, und so starrten wir ins erdreich am heutigen tag, wo wir ein ende zu sehen glaubten, während, mag sein, ein anderer anfang sich längst schon über uns erhob, flügelleicht, leise und unbemerkt, um uns im blau des himmels zu überfliegen, reif für den sommer seiner insel.

Von Mathias Jeschke

Gedichte

64 S., broschiert, 1999

Mathias Jeschke, geboren 1963 in Lüneburg, aufgewachsen in der Lüneburger Heide. Er studierte Theologie in Göttingen, Heidelberg und Rostock. Seit 1999 lebt er in Stuttgart und arbeitet dort als Verlagslektor. Für seine literarische Arbeit erhielt er ein Stipendium des Landes Mecklenburg-Vorpommern und den Würth-Literatur-Preis.

Autor:

Gorostiza, José

Gedichte (spanisch / deutsch)

(Werke Bd. II, übersetzt von Curt Meyer-Clason,

hrsg., mit Anmerkungen und einem Nachwort von Alberto Perez-Amador)

1 Abb., 144 S., geb., 1999

Mit diesem 2. Band ist die Werkausgabe der ersten deutschen Übersetzung der Lyrik José Gorostizas abgeschlossen. Nichts ist weniger unschuldig als Gorostizas Jugendlieder, die von einer naiven Kritik als eine instinktive Antwort seiner Sensibilität auf die Herausforderungen der Welt gedeutet wurden. Instinktiv oder auch nicht – und ich glaube vor allem an den Instinkt des Dichters, ein Instinkt, der die Erfahrung bereits in sich trägt – ist Gorostizas Jugendwerk nicht weniger komplex als sein Spätwerk. Die Vieldeutigkeit seiner ersten Gedichte unterscheidet sich in nichts von der seines Buches «Muerte sin fin» [«Endloser Tod»]: es handelt sich um dieselbe bestürzende Transparenz. Sie gewährt uns einen Blick auf das, was sich auf der anderen Seite des Spiegels befindet: der Tod, der sich in uns betrachtet.

Autor:

U Tam’si, Tchicaya

Gedichte (französisch / deutsch)

(Werke Bd. I)

hrsg. und mit einem Nachwort von Hans-Jürgen Heinrichs

1 Abb., 96 S., geb., 1993

Tchicaya U Tam’si (1931–1988) ist der Dichter, der «uns aufrührt», «ein Mann des Traums und der Leidenschaft» (hatte Senghor im Vorwort zu «Epitomé» geschrieben). «Er ist für Schwarzafrika, was Pablo Neruda für Lateinamerika ist … der Vater unseres Traums» (Sony Labou Tansi); kompromißlos, auffällig in seiner Erscheinung, mit einer holprigen, ungeglätteten Stimme. In seiner Dichtung «röchelt, lacht, murrt und wettert er» (J. Rancourt). Seine Literatur ist eine, die die Zirkulation des Blutes und die Seele in Erregung vorführt (Obenga) – «le nouveau barbare», wie man ihn verschiedentlich voller Hochachtung genannt hat. Die vorliegende Werkausgabe ist die erste deutsche Übersetzung der Lyrik Tchicaya U Tam’sis.

Autor:

Krier, Jean

Gedichte

120 S., brosch., 2006

Autor:

Hölzer, Max , Schablewski, Frank ,

1952–1972

Kommentiert von Frank Schablewski

Transkribiert von Karin Dosch

Vorwort und Nachwort von Bernhard Albers

240 S., geb., 2012

Die intensive Beschäftigung mit dem deutschen Surrealismus führte zum informellen Maler und Dichter K. O. Götz (*1914), mit dem ich viele Jahre intensiv zusammengearbeitet habe, schließlich zu Michael Guttenbrunner (1919–2004), dem Adressaten der vorliegenden Briefe. Diese sind das Dokument einer für Max Hölzer einzigartigen Freundschaft, die er in zwanzig Jahren nicht müde wurde, durch romantische Schlussfloskeln zu bekräftigen. Allmählich versiegte der Briefwechsel, weil sich beide offensichtlich in die Einsamkeit Ihrer Dichtung zurückgezogen hatten. Besonders bei Hölzer war es schwierig, eine Adresse zu ermitteln. Augenscheinlich hatte er sich in den letzten Lebensjahren ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am 22.2.1989 schrieb ich an Brigitte Hölzer: «Ich habe große Mühe gehabt, Ihre Anschrift zu bekommen und nichts unversucht gelassen; bin nun aber froh, mit Ihnen telefoniert zu haben.» Fünf Jahre nach Max Hölzers Tod, konnte ich schließlich mit seiner Witwe, einen Vertrag auf Sämtliche Gedichte ausfertigen. Der hohe Aussagewert der Briefe beruht darauf, daß sie nicht für die Öffentlichkeit, ja mehr noch, gegen sie, genauer, gegen die «Mittelmäßigkeit» des Literaturbetriebes geschrieben wurden: «Ich glaube, daß auch die deutsche Sprache, nicht nur das Volk verflucht ist.» (22.8.1952) «Wer kann von all dem eine Ahnung haben? Sicher kein Literat.» (5.1.1953) Bernhard Albers

Büchner-Studien I

von Theo Buck

112 S., geb., 1990

Modellanalysen zu Danton’s Tod Büchners revolutionäres Menschenbild – Marion oder Die Grammatik einer neuen Liebe – Lucile oder «Die Majestät des Absurden» Büchners Innovation des Dramas – Zur Dramaturgie der Simultanszene

Büchner-Studien II

von Theo Buck

188 S., geb., 2000

Die Reihe ist mit Band II abgeschlossen.

Nachdem im 1990 veröffentlichten ersten Band («Charaktere, Gestalten») insbesondere das revolutionäre Menschenbild untersucht wurde, konzentriert sich dieser davon unabhängige zweite stärker auf den illusionslosen Charakter der Büchnerschen Darstellung der Wirklichkeit.

von Theo Buck

Anmerkungen zu Georg Büchners Marion-Figur

4 Abb., 31 S., fadengeh. Brosch., 1986

Büchners Liebesutopie verstößt nicht nur gegen Tabus, sie überschreitet die Grenzen subjektiver Vereinzelung, schafft Freiräume für die Lebendigkeit und Beweglichkeit partnerschaftlicher Begegnung, die das bloß Individuelle hinter sich läßt. Der Radikaldemokrat Büchner wußte, daß revolutionäre Veränderung neben der Aufhebung sozialer Unterdrückung und Ausbeutung auch die Beseitigung der «sexuellen Zwangswirtschaft» voraussetzt. Darum skizzierte er in «Danton’s Tod» mit der Marion-Figur die Grammatik einer neuen Liebe.

Autor:

Bergel, Hans

Von Dichtern und bildenden Künstlern

(Studien zur Literaturgeschichte Bd. 3)

96 S., fadengeh. Brosch., 2002

Die in unseren Tagen vieldiskutierte Literaturlandschaft der Bukowina – des Buchenlandes, wie ihre deutschschreibenden Dichter sie vorzugsweise nennen – lebt selbstverständlich zunächst aus dem schöpferischen Impetus ihrer poetischen Begabungen von Paul Celan bis Gregor von Rezzori, von Rose Ausländer bis Dorothea Sella, von Moses Rosenkranz und Manfred Winkler bis Georg von Drozdowski und den anderen. Sie alle sind bei näherem Hinsehen aber nicht allein Kinder ihrer Heimatprovinz Bukowina, sie sind gleichzeitig eingebunden ins mehrschichtige Kulturengeflecht weiter gespannter südosteuropäischer Räume.

Aus dem Inhalt: Aus Bukarester Tagen nach dem Zweiten Weltkrieg, Erinnerungen an Alfred Margul-Sperber. «Von den Schultern der Karpaten …», Deutschschreibende jüdische Autoren aus Südosteuropa in Israel. «Nichts war vergangen, alles war in mir», Gedenkblatt für Gregor von Rezzori. Unverwechselbarkeit dichterischer Sprache, Moses Rosenkranz’ lyrische Jahrhundertbekundungen. «Die Liebe zur deutschen Sprache …», Der israelische Dichter Manfred Winkler. Aus Pannonien über Afrika in die Judäische Wüste, Oswald Adler – der Maler, Graphiker, Lehrer und Essayist. Der Skulpturenkosmos in der Messilat Yescharim, Der Lyriker Manfred Winkler als Bildhauer.

Autor:

U Tam’si, Tchicaya

Gedichte (französisch / deutsch)

(Werke Bd. II)

hrsg. und mit einem Nachwort von Hans-Jürgen Heinrichs

192 S., geb., 1997

Autor:

Celan, Paul

Celan-Studien. Neue Folge. Bd. 1

von Ulisse Dogà

Über Paul Celans Spätwerk

144 S., geb., 2007

Besonders in der Spätlyrik dringt Celan in eine Sprache ein, die immer mehr ausdünnt, aber paradoxerweise auch ungeheuerlich dicht und reich ist. Wie gesehen, gibt es in dieser «orphischen» Dichtung kein Zurück und keine Wiedergeburt, keine Heimat und keine Hoffnung, doch tritt in der Darstellung des Scheiterns der poetischen Aufgabe ein Wort, eine Mitteilung, eine Gabe, die eigentlich ein schwieriges Erbe ist, zu Tage. Die von Celan ist eine Passionssprache als erlittene und im Text sedimentierte Gewalt, in der «der Sinn einer Trennung, eines Kreischens, eines von einer ganzen Kultur gegen den Dichter begangenen Verrats bleibt. Celan hat alles versucht, um sich über die absolute Verzweiflung zu erheben, aber er ist dabei umgekommen. Es bleibt eine Trennung im Herzen der deutschen und europäischen Kultur, eine Spaltung, die leider noch heute, in der Zeit eines neuen menschlichen Zusammenlebens, die untrüglichen Spuren eines Schattens wirft.»

Autor:

Celan, Paul

Celan-Studien. Neue Folge. Bd. 4

von Wieland Schmied

64 S., fadengeh. Brosch., 2010

Die hier gewiß nur bruchstückhaft mögliche Darlegung der Bedingungen, die Paul Celans Dasein prägten, soll in etwa das Wissen skizzieren, das ich damals besaß, als ich Celan zum ersten Mal traf. Denn nur wenn verständlich ist, was ich von Celan, seinem dichterischen Werk und den Anfeindungen, denen er ausgesetzt war, wußte, wird die Situation nachvollziehbar, in welcher sich die Begegnung seinerzeit abgespielt hat.

Autor:

Celan, Paul

Celan-Studien. Neue Folge. Bd. 5

von Andrei Corbea-Hoisie

Sein erstes Jahrzehnt in Paris

130 S., geb. fadengeh., 2. Aufl. 2017

Inhalt: Einleitung Paul Celan Student an der Sorbonne Paul Celan – vom «Staatenlosen» zum französischen Staatsbürger Im französischen Hochschuldienst Schmuggelware. Zur «biographischen» Wende in der Celan-Forschung Zwei Frauen Germanistische Mitteilungen veröffentlicht in Nummer 44.2 (2018) eine Rezension von Jan Roelans

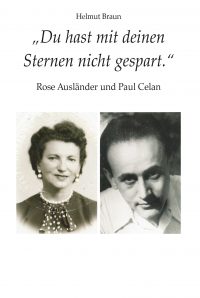

Autor:

Celan, Paul

Von Helmut Braun

Rose Ausländer und Paul Celan

(Celan-Studien. Neue Folge. Bd. 7)

127 S., broschiert, Fadenheftung, 2021

Im umfangreichen Nachlass von Rose Ausländer finden sich zahlreiche Dokumente, Fotos und Texte zu den Begegnungen mit ihrem Landsmann Paul Celan. Auf dieser Basis zeigt Helmut Braun, der Nachlassverwalter der Dichterin, das Verhältnis der Poetin und des Poeten. Beider Leben und Werk ist durch die Shoa gezeichnet. Paul Celan zerbricht am Erlittenen; er geht in den Freitod. Rose Ausländer findet im hohen Alter ihren Frieden: „Ich erwarte nichts, aber ich lebe gern.“

1957, nach der Lektüre von Paul Celans Büchern Mohn und Gedächtnis und Von Schwelle zu Schwelle, notierte Rose Ausländer: „Der Tod hat seinen besten Dichter ins Leben gerufen“.

Autor:

Celan, Paul

Von Marc Sagnol

(Celan-Studien. Neue Folge. Bd. 8)

80 S., fadengeheftet, Festeinband, 2024

Für Celan waren Flüsse mehr als topographische Gegebenheiten. Er hatte ein Gespür für ihre beinahe metaphysische Bedeutung, und daher konnte ihn die unheilvolle Wandlung des Südlichen Bug von einer utopischen Landschaft religiöser und literarischer Schöpfung, einer Zufluchts- und Pilgerstätte, in einen Ort der Vernichtung nicht unberührt lassen. Besser als irgendjemand sonst vermochte er dieses Paradoxon und den Schmerz über die Vernichtung des jüdischen Volkes in Regionen, die es mit seinem geistigen Reichtum und seiner Kreativität geprägt hatte, in Worte zu fassen. Flüsse prägten Celans Leben und Werk, die Seine, der Rhein, der Bug oder die Oka. Und auch sein Tod steht im Zeichen eines Flusses, da er seinem Leben in der Seine ein Ende setzte.

Autor:

Celan, Paul

Celan-Studien I

von Theo Buck

1 Abb., 192 S., geb., 1993

Zu einem der bedeutensten deutschsprachigen Lyriker nach 1945 werden fünf Abhandlungen vorgelegt. Die ersten beiden stellen ein Strukturbild von Celans Leben und Werk sowie einen Essay zu seinem Judentum dar. Daran schließen sich exemplarische Interpretationen zur Entwicklung seiner Lyrik am Beispiel dreier Schlüsselgedichte an: «Todesfuge» (1945), «Engführung» (1958), «Du liegst im großen Gelausche…» (1967).

Autor:

Celan, Paul

Celan-Studien II

von Theo Buck

Celan-Motive bei László Lakner und Anselm Kiefer

6 Abb., 52 S., geb., 1993

Wie aus Sprachbildern Bildsprache, also Sprache der Bilder wird, beschreibt dieser Essay am konkreten Beispielfall bildnerischer Reflexe der Celanschen «Todesfuge» im Werk von László Lakner und Anselm Kiefer.

Autor:

Celan, Paul

Celan-Studien III

von Theo Buck

Konstellationen um Celan

5 Abb., 128 S., geb., 1995

Zu einem der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker nach 1945 werden vier Abhandlungen vorgelegt: «Schibboleth» oder Die Identifikation mit dem Spanischen Bürgerkrieg «Am Stiefpol» oder Die Abrechnung mit der kommunistischen Diktatur «Ein Wort mit all seinem Grün» Zu einem lyrisch-poetologischen Dialog Erich Arendts und Ernst Meisters mit Paul Celan Celan übersetzt Picasso

Autor:

Celan, Paul

Celan-Studien IV

von Theo Buck

132 S., geb., 2. Aufl. 2003

Zu einem der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker nach 1945 werden fünf Abhandlungen vorgelegt. Neben drei neuen Gedichtinterpretationen untersucht der Autor die Begegnung Paul Celans mit der Gruppe 47 sowie dessen Übersetzung des Trunkenen Schiffs von Rimbaud: Celan und die Gruppe 47 Celan übersetzt Rimbaud Begegnungen mit van Gogh und Rembrandt – Zum Gedicht «Unter ein Bild» – Zum Gedicht «Einkanter: Rembrandt…» Vom Pathos zu Wortresten – Ein gestischer Paradigmawechsel im Werk am Beispiel des Gedichts «Stückgut»

Autor:

Celan, Paul

Celan-Studien V

von Theo Buck

Darstellung mit Interpretationen

62 Abb., 108 S., brosch., 2002

Frankreich war über zwei Jahrzehnte hindurch die Wahlheimat Paul Celans. Im europäischen Mutterland republikanischer Verfassung fand der jüdische Dichter deutscher Sprache aus der Bukowina nach den Erfahrungen des Holocaust einen Ort, wo er leben und arbeiten konnte. Frankreichs Sprache, Landschaften, Kultur und Menschen haben sein Werk in vielfacher Weise mit geprägt. Dadurch ist er tatsächlich zum «größten französischen Dichter deutscher Sprache» geworden, als den ihn der französische Germanist Claude David bezeichnet hat. Aber auch in Paris holte ihn die mörderische Vergangenheit in unterschiedlicher Form wieder ein. Vor allem die ‹Goll-Affäre› in Gestalt ebenso infamer wie absurder Plagiatsvorwürfe durch die Witwe Yvan Golls zerstörte die psychischen Reserven des Dichters in einem Maße, daß seine letzten Lebensjahre zu einer seelischen Hölle wurden. Nach einer Lebensskizze und dem Bericht über Celans ersten Frankreichaufenthalt im Studienjahr 1938–1939 (I) stellt die knappe Schilderung der biographisch wichtigen Zwischenzeit von 1939 bis 1948 mit den schwierigen Schicksalsjahren in Czernowitz und im Arbeitslager, dem Weggang nach Bukarest und dann der Flucht über Wien den Zusammenhang her bis zur Übersiedlung nach Paris (II). Im Zentrum der Darstellung stehen jedoch die Entwicklungen während der 22 Jahre, die Celan in Frankreich verbrachte. Sie gliedern sich in zwei sehr voneinander verschiedene Phasen, wobei das Jahr 1960 als existentielle Zäsur gelten kann. Deshalb gilt ein erster Teil der Betrachtung des schwierigen Anfangs und der zeitweiligen Konsolidierung in Leben und künstlerischer Arbeit (III), während im zweiten Teil der schwierige Kampf zwischen unausweichlichen psychischen Belastungen und literarischem Gestaltungswillen zur Darstellung kommt (IV). Allerdings sollte die Intention des Buches nicht allein in der Klärung biographischer Zusammenhänge gesehen werden. Mit Absicht ergänzen darum fünf ganz vom Text ausgehende Modellanalysen einschlägiger Gedichte («Im Park», «Erinnerung an Frankreich», «Auf Reisen», «Auf hoher See», «Eingejännert») die Ausführungen zu den Lebensumständen. Es handelt sich dabei um Interpretationen dieser poetischen Reflexe zu verschiedenen Punkten der Celanschen Lebensbahn vom ersten persönlichen Kontakt mit Frankreich bis zur nicht mehr lebbaren Endphase. Sie dienen dem wesentlichen Ziel einer Klärung des künstlerischen Weges, den Celan sich mühsam erschlossen hat, indem sie dem Leser Stationen des Weges zeigen zu seinem ganz eigenen Sprachkosmos, der jedoch die existentiellen Probleme und Katastrophen des 20. Jahrhunderts präzise und exemplarisch zur Sprache bringt. […] Zwar vieler europäischer Sprachen mächtig, schien Celan für sein künstlerisches Wollen oder auch Müssen nur das Deutsche geeignet. Dem gefühlten Auftrag zu deutscher Dichtung, zur Übersetzung ins Deutsche, gepaart mit Celans jüdischem Selbstverständnis, aber auch mit der gefühlten Schuld des Überlebenden und pathologischen Ängsten gerade vor Deutschland, in dem er vor allem seine Leser suchte und fand, hielt Celan psychisch letztlich nicht mehr stand. […]

Autor:

Celan, Paul

Celan-Studien VI

von Theo Buck

Interpretationen zur poetischen Konzeption Celans

30 Abb., 148 S., brosch., 2004

«Auf Atemwegen»? Was bedeutet das im Zusammenhang mit dem Werk, das uns Paul Celan hinterlassen hat? Die Formulierung stammt aus einem Gedicht, dessen Eingangsvers lautet: «Ein Wurfholz, auf Atemwegen». Die Anspielung auf die eigentümliche Wurfwaffe der Urbevölkerung Australiens, den Bumerang, der, wenn er sein Ziel verfehlt, zum Werfenden zurückkehrt, darf uns nicht täuschen. Kriegerisches steht hier gewiß nicht zur Frage. Denn der Wortlaut der Folgeverse – «Ein Wurfholz, auf Atemwegen, / so wanderts, das Flügel- / mächtige, das / Wahre» – klärt hinreichend, daß es dem Dichter um den beschreibenden Vergleich einer energischen Flugbewegung geht. Konkreten Einblick in die von Celan eingeschlagenen «Atemwege» wollen die nachfolgenden Interpretationen vermitteln. Es handelt sich dabei durchweg um Texte aus den in den sechziger Jahren zusammengestellten Sammlungen. Interpretationen zu fünf Gedichten aus der Sammlung «Die Niemandsrose» (1963) bilden den ersten Hauptteil. Es folgt im zweiten Teil die Betrachtung von acht Gedichten, die während der einwöchigen Reise Celans durch Südfrankreich 1965 entstanden sind. In zwei kürzeren Kapiteln werden am Schluß zwei Beispieltexte der Jahre 1967 und 1968 aus den postum publizierten Sammlungen «Lichtzwang» und «Schneepart» betrachtet: die Gedichte «Blitzgeschreckt» und «Kalk-Krokus».

Autor:

Celan, Paul

Celan-Studien VII

von Theo Buck

Vergriffen! Out of print!

Autor:

Batberger, Reinhold

Roman

144 S., Klappenbrosch., 2019

Heinrich Maria ist einundsiebzig Jahre alt, oh mein Gott! Wollte er nicht Tiermissionar werden? Und jetzt lebt er tatsächlich mit seinen schäbigen Tieren auf einem abgewrackten Flugplatz und unternimmt kleine, grausame Ausflüge. Aber nicht in die Abtei Münsterschwarzach, bitte nicht!

Eben noch im elften Jahr ist Heinrich Maria im einundsiebzigsten Jahr gelandet und auch auf einem ehemaligen Flugplatz. Alex und seine Mutter, die Tierärztin sind bereits auf dem Weg zu Heinrich Maria und den Tieren, ein frisch gebackener Grüßgottkuchen steht auf dem Tisch. Der Schnee ist zwar schon wieder schwarz, nicht aber die Zeit der Erinnerung. Kleine Ausflüge, eine Reise nach Israel, eine Reise nach Rom. Erstaunlicherweise gibt es eine religiöse Hintergrundstrahlung, doch Richie der Gewitterhund warnt vor jeder Art von Unwetter und sei es im Augenblick noch so weit entfernt.

Autor:

Batberger, Reinhold

Roman

280 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2017

Für begrenzte Zeit stark ermäßigt

«Das elfte Jahr» ist eine sprachlich variantenreiche Geschichte von Unterordnung, Erziehung und Selbsterziehung, in der zugleich geschickt die Stimmung der Nachkriegszeit zwischen Schweigen und Aufklärung inszeniert wird.

Autor:

Kopf, Joseph

Gesammelte Gedichte Bd. II – 1967–1979

(Hrsg. von Paul Good)

192 S., geb., 1992

Autor:

Rübner, Tuvia

Letzte Gedichte

Mit Nachworten von Frank Schablewski und Matthias Weichelt

215 S, geb. Fadenheftung, 2022

"Was bringt einen Dichter dazu, auch dann weiterzuschreiben, wenn die Verse nur noch mit Mühe ihren Weg aufs Papier finden, jede Silbe Qual und Anstrengung bedeutet? Wenn die Phantasie ihn im Stich lässt, die Bilder ausbleiben? Warum legt er den Stift nicht aus der ungelenkig gewordenen Hand, wo doch alles gesagt zu sein scheint? Für den im Juli 2019 gestorbenen Tuvia Rübner war das Schreiben Lebensimpuls, Ausdruck innerer Erregung kein Entschluss, sondern Notwendigkeit" - Matthias Weichelt

Autor:

Götz, K. O.

Für K. O. Götz zum 80. Geburtstag

7 farbige Abb., 64 S., geb., 1994

Autor:

Götz, K. O.

Für K. O. Götz zum 85. Geburtstag

12 Abb., 64 S., geb., 1999

Autor:

George, Stefan

von Brigitt Jungheim und Reinhard Kiefer

Über Georges «Algabal» und Artauds «Heliogabal»

44 S., brosch., 1981

Auch das gesellschaftlich sanktionierte Liebesverhältnis Mann-Frau wird durch das Homosexuelle aller eindeutigen Zweckbestimmung und Verwertbarkeit entrissen und in sich selber begründet und hat so Teil am Ideal. Ausdruck der Mißachtung der Frau, und damit der heterosexuellen Liebe, ist die ausgelassene orgiastische Szene im vierten Gedicht, in der nur Frauen als "dirnen" ihre körperlichen Reize zeigen, bis Algabal dazwischen tritt und das Fest mit den Worten: "Aller ende/Endedasfest!" verkündet, woraufhin der Rosenregen folgt. Die Rosen, als heterosexuelles Liebessymbol, sind von purpurner und weißer Farbe; der Farbsymbolik nach ist das Purpurne, das Rote, die Farbe des Weiblichen, während Weiß die Farbe des Männlichen ist. Beide Pole treten nebeneinander auf, bleiben unverbunden und werden auf ihre Wirksamkeit hin befragt: "liebkosen" sie?, "laben" sie? Doch das ist nicht ihr Grund, sondern sie sollen "segnen" - nicht zum Leben, denn die Rosen sind "Manenküsse", sondern zum Tode. Der Kreis schließt sich, auch die Orgie als freies sexuelles Treiben, findet ihren Abschluß im Tod der Beteiligten. Die Rosen sind wirklich fallende und sind zugleich Symbole der Seinsweisen: Das Zusammentreffen von männlich und weiblich führt nicht zur Erfüllung, sondern zur Vernichtung...

Autor:

Hahn, Óscar

Gedichte

spanisch/deutsch

Aus dem Spanischen ausgewählt und übertragen und mit einem Essay von Walter Eckel

1 Abb., 152 S., Klappenbrosch., 2013

Óscar Hahn, chilenischer Dichter mit deutschen Vorfahren, zählt in der spanischsprachigen Welt zu den bedeutendsten Gegenwartsdichtern. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem chilenischen Altazor-Preis (2003 und 2012), dem spanischen Literaturpreis Casa de América (2006), dem kubanischen Lezama-Lima-Preis (2008), dem Iberoamerikanischen Poesiepreis Pablo Neruda (2011) und dem Chilenischen Nationalpreis für Literatur (2012). Seine Gedichte wurden ins Englische, Griechische und Italienische übersetzt. Die erste deutschsprachige Ausgabe erschien im Frühjahr 2012 im Rimbaud Verlag unter dem Titel Liebe unter den Ruinen. Sie wurde auf einer Lesereise durch sieben deutsche Städte vorgestellt. Das Interesse an Hahns Gedichten hat den Rimbaud Verlag ermutigt, bereits 2013 einen weiteren zweisprachigen Band unter dem Titel Der Regenpassagier zu veröffentlichen. Dieser enthält eine Auswahl von 50 Gedichten, die aus sechs Sammlungen von 1981 bis 2011 stammen. Hahns Werk kreist seit seinen Anfängen als Dichter um die Themen Liebe, Tod, Vergänglichkeit, Krieg, Literatur, Kunst, Musik, Philosophie, Psychologie, Erotismus und das Fantastische. Im Unterschied zu Liebe unter den Ruinen liegt im Regenpassagier ein stärkeres Gewicht auf Gedichten, die nach seiner Rückkehr nach Chile – Hahn lebte von 1974 bis 2008 in den Vereinigten Staaten – entstanden sind. Nachdem das deutsche Lyrikpublikum im ersten Band in einer Werkeinführung mit der Dichtung Hahns vertraut gemacht worden war, steht am Anfang dieser Sammlung ein Essay, der Verbindungslinien zwischen dem Werk und der Person des Dichters aufzuzeigen sucht.

Autor:

Monioudis, Perikles

Roman

312 S., broschiert, 2024

Ein Liebesroman, ein Unternehmerroman: Die Kunst hat ihren großen Platz in diesem klug erzählten, beziehungsreichen Roman, dessen Handlung in Zürich, Berlin, Boston und in China angesiedelt ist. Ein junger Mann und eine junge Frau, Aimée, Tochter eines bekannten Kunstmalers, ziehen am Ende der 1980er-Jahre einen florierenden Computerhandel mit PC-Clones aus Fernost auf. Sie betreiben den Handel nach den Regeln des Handwerks, verkaufen ihre Ladenkette dann aber doch, um Kunst zu sammeln und die bedeutende Privatsammlung des Kunstmalers zu betreuen. Die beiden gehen später fest davon aus, dass die Maschinen in hundert Jahren alles übernommen haben werden und die einzige Möglichkeit, etwas Menschliches hinüberzuretten, darin besteht, jetzt Kunst zu sammeln, die nicht maschinenlesbar ist. Kunst also, die auch von den Künstlern selbst nicht verstanden wird – so wie die Liebe.

Ein hinreißender Roman über sich wandelnde Haptik, sich verändernde Träume und die stete Suche nach dem Eigentlichen.-Sascha Dederichs

"Perikles Monioudis gehört zu den wenigen zeitgenössischen Autoren, deren Werk von der beharrlichen Entwicklung einer originären Poetik zeugt."-Neue Zürcher Zeitung

"Eine solch gute Geschichte lesen wir jetzt wieder im neuen Roman von Perikles Monioudis – ‹Der tiefblaue Traum›, so heißt das Buch.»"-Joachim Scholl, Deutschlandfunk

"Indem Monioudis Kunst und Technik aufeinanderprallen lässt, entsteht eine surreale Wirkung, die durch das immer wiederkehrende Motiv des Traums verstärkt wird. Und genau in diesen surrealen Momenten liegt die Stärke dieses Romans. So schafft er – wie der Titel bereits andeutet – selbst ein ästhetisches Erleben, das sich der maschinellen Vermittlung entzieht."-Luana Sarbacher, Schweizer Buchjahr

Autor:

Koch, Alice

Traumerzählungen

Mit einem Nachwort von Hans Bender

93 S., geb., 1988

«Alice Koch hat die natürliche Gabe zu schreiben, zu berichten zu vermitteln. Ihre Sprache muß sich nicht anstrengen, weil die authentischen Träume selber vorsagen, welche Wörter und Sätze zu wählen sind. Zusätzliches Interesse wecken die Traumprotokolle, wenn man weiß: Alice Koch/Else Meister war die Ehefrau und Lebensgefährtin von Ernst Meister. Sie hat ihn und sein Werk inspiriert. Da und dort glaubt man die Nähe zu ihm, dem einzigartigen Dichter, in ihnen zu erkennen.»

Autor:

Cacciaguerra, Perla

italienisch / deutsch

übersetzt von Annette Vogelgesang

200 S., Klappenbrosch., 2005

Nach dem Krieg arbeitete Cacciaguerra für den Minister Rodolfo Siviero in Florenz, dessen Aufgabe es war, Kunstschätze, die als Beutegut nach Deutschland geschafft worden waren, in ihr Land zurückzuführen. Später in Rom arbeitete sie für die Fulbright Foundation und schließlich ein Jahr für die UNO in Genf. Sie hat früh zu schreiben begonnen, ihr Kriegstagebuch stammt aus den Jahren 1943–1945 (ibiscos Editore). Danach wendet sie sich der Poesie zu. Zwischen 1951 und 2000 erscheinen zahlreiche Gedichtsammlungen, Prosabände und ein Theaterstück, die mit diversen Literaturpreisen ausgezeichnet wurden. Sie hat auch aus dem Amerikanischen übersetzt: für Mondadori die «Antologia di poeti negri d'America», in Zusammenarbeit mit Leone Piccioni, «Per amore» von Robert Creeley und «La scuola di New York»; für Guanda die Gedichte von Jude Stefan und für den «Almanacco dello specchio» einige Gedichte von Philip Larkin. Für die RAI hat sie mehrere Hörspiele geschrieben. 1996 wurden an der East Carolina University vier Kompositionen von Brett Watson nach Texten von Perla Cacciaguerra uraufgeführt.

Autor:

Nick, Dagmar

Drei Hörspiele

Mit einem Nachwort von Jürgen Nelles

108 S., geb., 2. Aufl. 2017

Die Flucht, 1958

Das Verhör, 1961 Requiem für zwei Sprecher und Chor, 1970

Gedichte / Ποιήματα

zweisprachige Ausgabe deutsch / griechisch

ins Griechische übertragen von Perikles-Aias Konstantinidis

μετάφραση από τα γερμανικά Περικλής-Αίας Κωνσταντινίδης

144 S., brosch., 2001

Ο Έρνστ Μάϊστερ, γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίουτου 1911 στην πόλη Hagen-Haspe της Βεστφαλίας και πέθανε στην πατρίδα του στις 15 Ιουλίου 1979. Ήταν μέλος του PEN και της Γερμανικής ακαδημίας για την Γλώσσα και την Ποίηση η οποία το Φθινόπωρο του 1979 του απένειμε το βραβείο Georg Büchner σαν «μετά θάνατoν» αναγνώριση τoυ πoιητικoύ τoυ έργoυ.

Autor:

Weßlowski, Hans

Gedichte

64 S., geb., 1998

Autor:

Jansen, Erich

Lyrik und Prosa (1968)

123 S., geb., 1987

Grenzstadt in der Dämmerung

Ich sah die Toten in ihren Blechgewändern von den Türmen herabsteigen. Ich hörte die Glocken, gelb, aus Abendmessing und Fledermausangst, und die Häuser bewegten sich nicht. Und der Bischof vom Platz verzeichnete alles in den Annalen.

Autor:

Vallejo, César

Gedichte (spanisch / deutsch)

Werke Bd. IV, übersetzt von Curt Meyer-Clason,

hrsg., mit Anmerkungen und einem Nachwort von Alberto Perez-Amador

1 Abb., 176 S., geb., m. Lesebändchen, 2000

Vallejo war ein großer religiöser Dichter. Obgleich militanter Kommunist, bildete den Hintergrund seiner Lebensauffassung und seiner Glaubensüberzeugungen nicht die kritische Philosophie des Marxismus, sondern die Grundmysterien des Christentums seiner Kindheit und seines Volkes: die Kommunion, die Transsubstanziation, die Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Seine Wortschöpfungen beeindrucken uns nicht allein durch ihre ungewöhnliche innere Sammlung, sondern vor allem durch ihre Echtheit.

Autor:

Monioudis, Perikles

Thessaloniki, Berlin, Zürich, Alexandria

Nachwort Ingo Schulze

96 S., geb. mit Lesebändchen, 2004

In Monioudis’ «stiller, zurückhaltender und intensiver Prosa» (Süddeutsche Zeitung) erleben wir vier Städte: Ein Mann und eine Frau gehen durch Alexandria im Orient und Thessaloniki am Fuß des Balkangebirges, durch Berlin mit seinem kontinentalen Klima, durch Zürich, gelegen zwischen Seen und Alpen.

«Monioudis hat den von Phantasmen und Klischees freien Blick auf Alexandria. Er sieht Dinge, die jeder im Nahen Osten sehen könnte – und doch nicht sieht.»

Autor:

Orton, Joe

sowie der Briefwechsel von Edna Welthorpe etc.

ediert von John Lahr

übersetzt von Anette Bretschneider und Sabine Griesbach

44 Abb., 392 S., geb., 1995

The Orton Diaries (Hrsg. John Lahr) wurden 1986 erstmals veröffentlicht.

Aus dem Vorwort: "Ich habe aus den Londoner Orton-Tagebüchern fast nur das gekürzt, was zur Vermeidung von Verleumdungsklagen nötig war. Aus dem Tanger-Tagebuch wurden einige Wiederholungen gestrichen. Einige Namen wurden aus rechtlichen Gründen geändert. Ansonsten gehen wir davon aus, daß die Tagebücher so sind, wie sie am Tage des Mordes von der Polizei auf dem Schreibtisch von Orton gefunden wurden. [...] Noch immer sind die Tagebücher von Geheimnissen umgeben. Halliwells Abschiedsbrief besagt, daß die Tagebücher - hauptsächlich der letzte Teil - alles erklären werden. Sie tun es nicht, jedenfalls nicht eindeutig. So wie sie von Orton geschrieben wurden, enden die Tagebücher mit einem Bindestrich: abgeschnitten, wie auch Orton, in vollem Schwung. Für jemanden, der so konsequent schrieb wie Orton, erscheint mir dies recht unwahrscheinlich. Die Tagebücher enden am 1. August 1967. Orton starb am 9. August."

Autor:

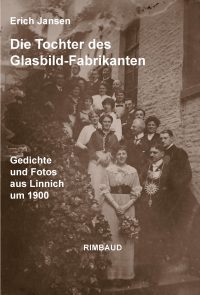

Jansen, Erich

Gedichte und Fotos aus Linnich um 1900

Hrsg. von Adrian Krug

Die Texte haben einen Bezug zur Stadt Linnich und der dort beheimateten Familie der ‘Glasfabrik’.

Der vorliegende Band wird ergänzt durch historische Fotographien der Stadt und der Familie Oidtmann, den ‘Glasfabrikanten’. Aus ihrem privaten Familienalbum ist auch die hier vorliegende Abbildung entnommen.

29 S., Fadenheftung, Klappenbroschur, 2021

Die Tochter des Glasbild-Fabrikanten

Immer in der Nacht, wenn sie in weißer Seide über das mondne Katzenkopfpflaster des Innenhofs schreitet und alle Uhren im Hause verstummen, ziehen dreißig Künstler ihre schwarzen Tellerhüte und malen ihr Bild in die Madonnen ihrer Glasfenster; breitwangig, mit dem Duft hellweißer Oblaten; die Augen aber, in Malvenwasser gebadet, innen ganz blau, und die Arme malen sie rund, französisch kalt, wie auch die Nächte sind, wenn sie im weißen Kleid den Innenhof durchschreitet und zurückschaut. Sie sieht nicht, wie am Apfelbaum das violette Blut entlangläuft

Autor:

Nick, Dagmar

Gedichte (1945–1959)

(Gedichte Bd. 1)

64 S., geb., 1994

Autor:

Nick, Dagmar

Gedichte (1969)

(Gedichte Bd. 2)

63 S., geb., 1990

Autor:

Nick, Dagmar

Gedichte (1986)

(Gedichte Bd. 3)

63 S., geb., 2. Aufl. 2010

«Das Erstaunliche dieser Lyrik ist die gelassene Beherrschung der Sprache, die gebändigte Leidenschaft, der Geist gewordene Eros. In dieser Lyrik gibt es keine falschen Töne, keine abgegriffenen Metaphern, keine leeren Worthülsen.»

Autor:

Nick, Dagmar

Gedichte

(Gedichte Bd. 4)

63 S., geb., 1991

Autor:

Nick, Dagmar

Gedichte (1991–1995)

(Gedichte Bd. 5)

64 S., geb., 1996

Autor:

Barth, Emil

Essay

Zum Gedächtnis seines fünfzigsten Geburtstages am 3. Februar 1937

(Gesammelte Werke Bd. 1)

48 S., brosch., 2001

Autor:

Barth, Emil

Roman (1939)

(Gesammelte Werke Bd. 3)

236 S., fadengeh. Brosch., 2000

«Der Wandelstern» ist kein trauriges, eher ein offenbarendes Buch, dem Wilhelm Hausenstein in der Frankfurter Zeitung, kurz nach Barths Tod, eine «Art von Vollkommenheit» nachrühmte.

Autor:

Barth, Emil

Aufzeichnungen und Meditationen aus den Jahren 1943–1945 (1947)

(Gesammelte Werke Bd. 4)

247 S., geb., 1997

Bei «Lemuria» handelt es sich um das Tagebuch eines Außenseiters und Pazifisten aus den letzten Jahren des 2. Weltkrieges, das hier fünfzig Jahre nach seiner Erstpublikation wieder aufgelegt wird.

Autor:

Barth, Emil

Erzählung (1951)

(Gesammelte Werke Bd. 5)

62 S., geb., 1990

Autor:

Barth, Emil

Gedichte (1956)

Mit einem Nachwort von Karl Ruhrberg

(Gesammelte Werke Bd. 6)

63 S., geb., 1989

Autor:

Rübner, Tuvia

Von Preßburg nach Merchavia

Biographische Erinnerungen

68 Abb., 266 S., geb., 2014

Erweiterte und illustrierte Ausgabe

"Ich lebe in einem blutigen Land. Denke ich zurück, was schwierig ist - nie ist das, was war, das, was es jetzt gewesen zu sein den Anschein hat -, so dünkt mir, in jüngeren Jahren hätte ich diese Tatsache, ich meine den ersten Satz, einfacher akzeptiert, als ich es heute vermag."

"Das ganze Leben ist ja nichts als Erinnerung. Das Licht eines Sternes, der vielleicht vor tausend Lichtjahren schon zerfallen ist. Selbst was wir Gegenwart nennen, ist Erinnerung, da alles Erlebte im Augenblick, wo es uns zu Bewusstsein kommt, wo wir es wissen, Erinnerung wird. Wirklichkeit ist, was wir nicht wissen." "Gräber besagen mir nichts. Sie sind leer. Die Toten leben unter uns, mit uns, wenn wir uns nicht vor ihnen versperren. Manchmal sehe ich sie in den Schatten in der Luft. Das ist seit einem Jahr ganz deutlich geworden. Sie verweilen nicht. Ich spreche sie nicht an und sie sprechen mich nicht an. Wir wissen schweigend voneinander, was zu wissen ist."

Autor:

Rübner, Tuvia

Von Preßburg nach Merchavia

Biographische Erinnerungen

192 S., geb., 2004

"Ich lebe in einem blutigen Land. Denke ich zurück, was schwierig ist - nie ist das, was war, das, was es jetzt gewesen zu sein den Anschein hat -, so dünkt mir, in jüngeren Jahren hätte ich diese Tatsache, ich meine den ersten Satz, einfacher akzeptiert, als ich es heute vermag."

"Das ganze Leben ist ja nichts als Erinnerung. Das Licht eines Sternes, der vielleicht vor tausend Lichtjahren schon zerfallen ist. Selbst was wir Gegenwart nennen, ist Erinnerung, da alles Erlebte im Augenblick, wo es uns zu Bewusstsein kommt, wo wir es wissen, Erinnerung wird. Wirklichkeit ist, was wir nicht wissen." "Gräber besagen mir nichts. Sie sind leer. Die Toten leben unter uns, mit uns, wenn wir uns nicht vor ihnen versperren. Manchmal sehe ich sie in den Schatten in der Luft. Das ist seit einem Jahr ganz deutlich geworden. Sie verweilen nicht. Ich spreche sie nicht an und sie sprechen mich nicht an. Wir wissen schweigend voneinander, was zu wissen ist."

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1932, Reprint)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 1)

70 S., fadengeh. Brosch., 1985

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1953 / 1954)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 2)

69 S., fadengeh. Brosch., 1986

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1955 / 1957)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 3)

63 S., fadengeh. Brosch., 1986

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1956 / 1958 / 1959)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 4)

95 S., fadengeh. Brosch., 1987

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1958)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 5)

127 S., fadengeh. Brosch., 1987

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1960)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 6)

95 S., fadengeh. Brosch., 1987

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1962)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 7)

127 S., fadengeh. Brosch., 1988

Autor:

Meister, Ernst

Verstreut veröffentlichte Gedichte (1932–1964)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 8)

80 S., geb., 1997

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1968)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 9)

160 S., geb., 1999

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1970)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 10)

95 S., geb., 1990

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1972)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 11)

128 S., geb., 1996

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1976)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 12)

64 S., geb., 1994

Autor:

Meister, Ernst

Gedichte (1979)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 13)

96 S., geb., 1996

Autor:

Meister, Ernst

Verstreut veröffentlichte Gedichte (1964–1979)

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 14)

64 S., geb., 1998

Autor:

Meister, Ernst

(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 15)

288 S., geb., 1999

Autor:

Meister, Ernst

Drei Hörspiele

Hörspiele Teil 1

128 S., geb., 1990

Autor:

Meister, Ernst

Drei Hörspiele

Hörspiele Teil 2

128 S., brosch., 1994

Autor:

Meister, Ernst

Sieben Hörspiele

Nachwort von Jürgen Nelles

Hörspiele Teil 3

168 S., fadengeh. Brosch., 2008

Autor:

Stürmer, Rolf

Erzählung

95 S., geb., 1987

Seit 1987 hat der Autor kein neues Buch veröffentlicht. Ein Gespräch im Frühjahr 2025 ergab, dass sein Leben wie "eine lange Spur von Trümmern, jeden Tag mehr Trümmer, noch mehr Trümmer, lange, lange Spuren von Trümmern, und nichts was sie hinwegräumen kann" (Tennessee Williams) verlaufen ist.

Autor:

Gorostiza, José

Gedicht (1939) (spanisch / deutsch)

(Werke Bd. I, übersetzt von Rudolf Wittkopf und Lothar Klünner,

hrsg., mit Anmerkungen und einem Nachwort von Alberto Perez-Amador)

1 Abb., 104 S., geb., 1995

Die vorliegende Werkausgabe ist die erste deutsche Übersetzung der Lyrik José Gorostizas. «Endloser Tod» schließt einen Zyklus der Poesie ab: er ist das Monument, das die Form ihrem eigenen Tod errichtet hat. Nach «Endloser Tod» ist die Erfahrung des Gedichts – im Sinne von Gorostiza – unmöglich und undenkbar. Andere Erfahrungen, andere Tode, erwarten uns. «Endloser Tod» ist die Uhr aus Bergkristall der hispano-amerikanischen Poesie: für sich allein stehend und von schlankem Wuchs besingt dieses Gedicht die endlose Zeit.

Autor:

Neumann, Peter Horst

Essays und Lobreden von Rilke, Brecht und George bis Celan, Jandl und Ilse Aichinger

(Band II der Gesammelten Essays und Lobreden)

160 S., geb., 2005

Aus dem Inhalt: Vorworte Allmächtige Gleichnis-Schöpfer Zur Krise des Vergleichs in der literarischen Moderne Rilkes Archaischer Torso Apollos in der Geschichte des modernen Fragmentarismus «Von diesen Städten wird bleiben der Wind» Stefan George und Bertolt Brecht Wolfgang Hildesheimer und Stefan George Ernst Jandl «bearbeitet» Rilke Das Nicht-Übersetzbare übersetzen Zur Poetik von Günter Eich «Wir wissen ja nicht, was gilt» Zur Frage der Wertorientierung in neuerer Literatur und zum Problem des Zitierens Über das Singen in Celans Gedichten Übersetzungsprobleme, deutsch-polnisch Zu einem Gedicht von Tadeusz Rózewicz Lobrede auf Rainer Malkowski Vom Unwert des Wissens Lobrede auf Ilse Aichinger Nachworte Anmerkungen Peter Horst Neumann begann seinen Weg in Leipzig als Sänger und Musiker. Diese Prägung ist kenntlich geblieben in seinen Essays und Lobreden auf Gestalten und Werke der deutschen Literatur und Musik; in einem zum Staunen geöffneten Blick auf die «Erschriebenen Welten» der Dichter, in denen wir lesend Heimatrechte erwerben, und in der gelebten Einheit von Poesie, Gelehrsamkeit und Musik.

Leben und Werk in Texten, Bildern, Dokumenten

116 Abb., 96 S., geb., 1991

Werkentwicklung und Lebensgang Ernst Meisters sind weitgehend unbekannt, und das trotz der Tatsache, daß das Werk immer wieder auf seinen Schöpfer verweist, mithin auch biographische Kenntnisse fordert. Eine Meister-Chronik, nichts anderes will dieses Buch sein, trägt diesem Desiderat Rechnung; soweit es eben die Materiallage erlaubt. Sie enthält Selbstaussagen und -deutungen Meisters, die so etwas wie eine fragmentarische Autobiographie darstellen, soweit die Erinnerungen Alice Kochs, seiner Frau, aber auch unveröffentlichte oder schwer zugängliche Dokumente und Fotos, wichtige Rezensionen und Gedichte.

Herausgegeben von Theo Buck

Bearbeitet von Bernhard Albers, Reinhard Kiefer, Marc Houben

224 S., brosch., 1994

Herausgegeben von Theo Buck

Bearbeitet von Bernhard Albers, Reinhard Kiefer

165 S., brosch., 1996

134 S., brosch., 1997

aus der Sammlung Pali Meller Marcovicz

(Bibliothek des Blicks Bd. IV)

deutsch, english, français

42 Duotone-Abb., 64 S., geb., 1996

Beiträge von Dieter Breuer, Klaus Johann, Ursula Gundlach, Markus Bauer, Rolf Bulang, Dieter Bänsch, Friedemann Rosdücher, Martin Linnhoff, Richard Dove, Jürgen Egyptien, Dieter Breuer, Reinhard Kiefer 15 Abb., 130 S., brosch., 1998

4 Abb., 160 S., brosch., 1999

Herausgegeben von Bernhard Albers

148 S., brosch., 2000

Herausgegeben von Bernhard Albers, Reinhard Kiefer

Beiträge von Hans Bender, Klaus Johann, Hans G. Huch, Frank Nöllenburg, Reinhard Kiefer, Hermann Jansen

140 S., brosch., 2002

Die vorliegende Sammlung bietet einen Querschnitt durch Günter Lansers poetische Arbeit aus den letzten dreißig Jahren. Der Autor hat nicht sehr viel veröffentlicht, zwischen 1964 und 1984 erschienen die zum Teil recht schmalen Bände «An den Ufern» (1964), «Schwarznebel» (1973), der zweisprachige Auswahlband «Viadukte – Viaducs» (1977) und schließlich «Nachtworte» (1984). Alle diese Bände sind vergriffen oder zum Teil schwer zugänglich, so daß eine erneute Präsentation von Lansers Lyrik schon längst überfällig ist.

Herausgegeben von Bernhard Albers, Reinhard Kiefer

6 Abb., 112 S., brosch., 2003

Beiträge von Reinhard Kiefer, Hans G. Huch, Walter Israel, Theo Buck, Dieter Breuer

An und für Ernst Meister

116 S., brosch., 2004

Mit Beiträgen von: Ernst Meister, Erich Jansen, Emil Barth, Erich Arendt, Moses Rosenkranz, Alfred Kittner, Rudolf Hartung, Max Hölzer, Karl Schwedhelm, Hans Bender, Michael Guttenbrunner, Alfred Gong, Tuvia Rübner, Elisabeth Axmann, Dagmar Nick, Oskar Pastior, Paul Wühr, Gerhard Neumann, Walter H. Fritz, Joseph Kopf, Karin Dosch, Werner Dürrson, Haralod Hartung, Günter Lanser, Horst Bingel, Peter Härtling, Friedemann Rosdücher, Christoph Meckel, Peter Horst Neumann, Jörg Stöhrer, Michael Krüger, Julia Weiteder-Varga, Andreas Reimann, Ingram Hartinger, Richard Dove, Ralph Dutli, Hans Weßlowski, Reinhard Kiefer, Matthias Kehle, Jürgen Nendza, Christoph Leisten, Andreas Altmann, Olga Martynova, Frank Schablewski, Christoph Wenzel.

112 S., brosch., 2006

Bei uns vergriffen! Out of print!

Inhalt Friedemann Rosdücher: Erinnerungen an Ernst Meister. Fußnoten zur Biografie Dietmar Keilitz: Hommage à Ernst Meister Zwei Diptychen Berthold Damshäuser / Ramadhan K. H. Penerbit: Sang waktu panjang atau pedek Eine Übersetzung ins Indonesische Maria Behre: Vorstellungen der Ganzheit bei Ernst Meister in Auseinandersetzung mit Karl Löwith und Paul Valéry, ausgehend vom Gedicht «Sage vom Ganzen den Satz» Tengiz Iremadze: ერნსტ მაისტერი – არარაში სახლობენ კითხვები მართლაც … Ernst Meister – Im Nichts hausen die Fragen … Übersetzungen ins Georgische Martin Linnhoff: «Many have no Speech» Das Werk Ernst Meisters in Übersetzungen. Ein Verzeichnis.

9 Abb., 192 S., fadengeh. Brosch., 2009

Beiträge von Bernhard Albers · Elisabeth Axmann · Ulisse Dogà · Richard Dove · Ria Endres · Walter Helmut Fritz · Klaus Johann · Reinhard Kiefer · Eckhard Kleßmann · Joseph Anton Kruse · Christoph Leisten · Ernst Meister · Jürgen Nelles · Andrea Neuhaus · Walter Neumann · Paul Raabe · Friedemann Rosdücher · Christian Teissl · Christoph Wenzel · Rosemarie Zens

Autor:

Koch, Alice

Manfred Thiele

Ernst und Else Meister

Erinnerungen

28 Abb., 120 S., geb., 2010

Während ihrer Sommerurlaube Mitte der fünfziger Jahre in Horsmar nahe Mühlhausen lernte ich Else und Ernst Meister kennen und sehr bald auch schätzen. Dank meiner literarischen Ambitionen, die ich damals als junger Buchhändler hatte, wurde aus der zufälligen Bekanntschaft schließlich eine enge Freundschaft, die mehr Bedeutsamkeit erlangte, als ich anfangs vermutete. Zweifellos sind viele meiner Erinnerungen im Akt der Anrufung zerronnen. Vielleicht können diese Erinnerungen, die auf Aufzeichnungen meiner Tagebücher beruhen, dem Leser noch einen guten Gesamteindruck jener für mich so wichtigen Begegnung vermitteln.

Autor:

Fabri, Albrecht

Jahrgang 1911

Hrsg. Bernhard Albers

112 S., geb., 2012

Emil Cioran Ernst Meister Albrecht Fabri Inhalt: Teil I Albrecht Fabri: Fragment, Aphorismus, Essay Emil Cioran: Gedankendämmerung Albrecht Fabri: Gedanken über den Gedanken Ernst Meister: Ausgewählte «Gedanken eines Jahres» Teil II Bernhard Albers: Erinnerung an Albrecht Fabri Felix Kampel: Ein Schriftsteller als Philosoph und Aphoristiker. Der junge Emil M. Cioran Richard Dove: Das Chaos als Steuermann. Über Ernst Meisters Aphorismussammlung «Gedanken eines Jahres»

Die Hörspiele

Interpretationen I

142 S., geb., 2014

Die Hörspiele Ernst Meister hat dreizehn Hörspiele verfasst, die zwischen 1963 und 1975 von Radio Bremen und dem Süddeutschen Rundfunk ausgestrahlt worden sind und deren Texte in gedruckter Form vorliegen. Die dem ‹traditionellen Worthörspiel› zuzurechnenden Stücke, die alle eine im weitesten Sinne ‹Geschichte› erzählen, kreisen thematisch – in stärkerem Maße als die Gedichte des Dichters Ernst Meister – um alltägliche Begebenheiten und Begegnungen, um persönliche Erlebnisse und Erfahrungen.

Autor:

Schablewski, Frank

Gedichte

96 S., fadengeh. Brosch., 2003

Die Künstler der Renaissance und später des Barock haben den toten Körper geöffnet, um Wesen und Physiognomie des Menschen zu sezieren in Bild und Gestalt. Nach diesem Muster verfährt Frank Schablewski heute mit der Sprache. Er hat allerdings mit dem Motiv und der Motivation das Reich des Thanatos mit dem des Eros getauscht. Die Gedichte seines neuen Buches Eros Ionen bestehen aus Schlüsselwörtern, mit denen Liebende sich zu erkennen geben. Die Idee zu diesem Buch entstand im vergangenen Jahr während eines Stipendiums im Künstlerdorf Schöppingen bei Münster. Dieses Jahr erhält der 1965 in Hannover geborene Autor den Förderpreis der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Autor:

Neumann, Peter Horst

Essays und Lobreden von Lessing bis Eichendorff

(Band I der Gesammelten Essays und Lobreden)

144 S., geb., 2004

Aus dem Inhalt: Die Sinngebung des Todes als Gründungsproblem der Ästhetik Lessing und der Beginn der Moderne Die Kunst des Abschiednehmens Eine literaturwissenschaftliche Abschiedsvorlesung über den Derwisch in Lessings «Nathan» und Goethes «Iphigenie» Vorgriffe auf die Unsterblichkeit Das Scheintod-Motiv bei Jean Paul Wahrheit, Trost und Schrecken Jean Pauls Rede des toten Christus Goethes Mittagsschlaf auf dem Papst-Thron und Der «Chinese in Rom» «Judas Wüstenlieder sind unsere deutschen Volksgesänge» Heines Selbstverständnis als Deutscher und Jude Ein schöner Zwischenfall der deutschen Musik Felix Mendelssohn Bartholdy Joseph von Eichendorff: Singen als symbolische Handlung Anmerkungen

Autor:

García Lorca, Federico

Gedichte spanisch/deutsch

übersetzt und erläutert von Ulrich Daum

148 S., geb., 2010

Federico García Lorca dürfte neben Jorge Luis Borges und Octavio Paz der in Deutschland bekannteste spanischsprachige Lyriker und – neben Cervantes – der bekannteste spanische Dichter sein. Sein Leben endete viel zu früh, im Jahr 1936, zu Beginn des spanischen Bürgerkrieges, als er von faschistischen Schergen ermordet wurde. Seine Schauspiele – vor allem «Bernarda Albas Haus» – haben Millionen von Zuschauern in ihren Bann gezogen. Seine Lyrik erschüttert immer wieder unzählige Leser. Aber noch gibt es lyrische Werke, die nicht, nicht vollständig oder nicht adäquat ins Deutsche übersetzt sind. Einige von diesen werden hier veröffentlicht: Zunächst die «Ersten Lieder» (Primeras canciones) von 1927, die bisher von niemandem vollständig ins Deutsche übersetzt worden sind. Sodann die Oden, die nicht Bestandteil eines größeren Gedichtszyklus sind, nämlich die «Ode auf Salvador Dalí» (1926), die Lorcas musikalischem Lehrmeister Manuel de Falla gewidmete «Ode auf das Allerheiligste Sakrament des Altars» (1926 – 1928) und die in klassischem Stil verfasste Ode «Einsamkeit» (1928). Erstere ist deutschen Lesern nur in einer mangelhaften Übersetzung zugänglich, die zweite ist bisher nur zum Teil übersetzt und die dritte, soweit ersichtlich, noch gar nicht. Ferner die «Galizischen Gedichte» (Poemas galegos) aus den Jahren 1932 – 1935, die bisher ebenfalls noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden, wohl deshalb, weil sie in galizischer Sprache verfasst und in spanischer Sprache nicht allgemein zugänglich oder nur zum Teil vorhanden sind. Das eindrucksvollste dieser Gedichte ist der Tanz des Mondes in Santiago, eine unter die Haut gehende Wiedergeburt des uralten Totentanz-Motivs. Schließlich das Klagelied für den mit Lorca befreundeten Stierkämpfer Ignacio Sánchez Mejías (Llanto por Ignacio Sánchez Mejías) von 1934. Es ist in Teilen gut übersetzt vorhanden, aber noch nicht adäquat vollständig übersetzt worden. Es handelt sich um eine Elegie auf den Tod eines hochgeschätzten Menschen, kann aber auch als Elegie über Leben und Tod ganz allgemein verstanden werden und gehört jedenfalls zu den wenigen ganz großen Elegien der Weltliteratur. Die Gedichte wurden von Ulrich Daum ins moderne Deutsch übertragen. Den Gedichtszyklen wird jeweils eine Einführung vorausgeschickt, und wo es sinnvoll ist, werden Erläuterungen angefügt.

Von Dieter Breuer

Zehn Studien zu Leben und Werk Grimmelshausens

ca. 160 S., fadengehftet, Festeinband, 2023

Seit die romantisch-revolutionären Schriftsteller um 1800 und das damals neugegründete Universitätsfach Germanistik Grimmelshausen wiederentdeckten, von dem sie zunächst nicht einmal dessen wirklichen Namen, nur seine Pseudonyme kannten, haben ernstzunehmende deutschsprachige Schriftsteller, aber auch zahlreiche bildende Künstler dem simplicianischen Autor ihre Reverenz erwiesen. Gerühmt wird vor allem seine immer noch erstaunlich frische, saft- und kraftvolle, unverbrauchte, reiche Sprache. Hans Magnus Enzensberger vergleicht sie mit einer alten Münze, die unabgenutzt immer noch so glänzt, als wäre sie erst heute geprägt. Man könne kaum glauben, so schreibt er, dass sie „aufs Jahr genau so alt ist wie das Schloss von Versailles, so alt wie Racines Berenice und die Allonge-Perücke“. Man bewunderte aber auch Grimmelshausens Kunst der realistischen Darstellung, die Plastizität und Freiheit seiner Figuren, den ungezwungenen Umgang mit Stoffen und Formen der Tradition, seine diskrete, überkonfessionelle Christlichkeit.

Die vorliegenden zehn Studien über die Dichtungen Grimmelshausens sind in jahrzehntelanger Beschäftigung mit diesem faszinierenden Autor entstanden. Sie erscheinen erneut in der Hoffnung, Neugier auf den großen Dichter der Barockzeit zu wecken, der ohne Scheu zugab, dass er nicht zu den Gelehrten gehöre und für Leser aller Stände und Schichten schreibe.

Autor:

Fichte, Hubert

Fichte-Studien Bd. 1

Studien zur Literaturgeschichte Bd. 1

von Michael Fisch

Über die Bedeutung des Reisens für Leben und Werk von Hubert Fichte

Orte – Zeiten – Begriffe

288 S., brosch., 2000

Die vorliegende Arbeit soll neben der Werkinterpretation eines der bedeutendsten deutschen Schriftsteller seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch die Analyse eines aufregenden und unsteten Lebens enthalten. Über die Bedeutung des literarischen Grenzgängers Hubert Fichte wird in Fachkreisen kaum mehr gestritten, wenngleich die Bekanntheit seines Werkes noch immer nicht vorausgesetzt werden kann. Die vorliegende Arbeit bietet die Darstellung eines Schriftstellerlebens und die Analyse eines Schriftstellerwerks. Sie ist in den Kontext der bestehenden Literaturwissenschaft eingebettet und im streitbaren Verhältnis zur institutionalisierten Wissenschaft entstanden. Der Leser dieser Arbeit wird einen erzählenden Ton bemerken, der im Kontrast zum allgemeinüblichen Ton einer allgemeinüblichen philologischen Arbeit steht. Der Verfasser dieser Arbeit bemüht sich, seine Position als Literaturwissenschaftler möglichst wenig von der des Lesers zu entfernen.

Autor:

Fichte, Hubert

Fichte Studien Bd. 2

von Jan-Frederik Bandel

Über Hubert Fichte

88 S., brosch., 2004

Noch lieferbar. 2. Auflage in Vorbereitung

Inhalt:

Schrobenhausener Recherchen Zum biografischen Fundament von Hubert Fichtes Waisenhaus 1. Namen ; 2. Schrobenhausener Recherche ; 3. Akten ; 4. Die Entstehung eines Gespenstes ; 5. Romankreise Der schreibende Hirte Hubert Fichte in Montjustin, 1959–62 1. Hotel Garni, 1962 ; 2. In Gionos Welt ; 3. Etwas in Serges Gesicht ; 4. Hirte, Künstler, Ödipus und Lagerleiter ; 5. Stationen Anmerkungen

Autor:

Fichte, Hubert

Fichte Studien Bd. 3

von Jan-Frederik Bandel

Über Hubert Fichte

356 S., brosch., 2005

Bei uns vergriffen! Out of print!

Inhalt:

I. Spökenkiekerei und Betriebsamkeit Gespräch mit Herbert Jäger. ; Herbert Jäger: Versuch über die Pubertät. Brief an Hubert Fichte, 1. August 1974. ; Ulrich Krause: Hubert Fichte. Ein neuer Erzähler. ; Gespräch mit Ulrich Krause. ; Gespräch mit Hans Christoph Buch. ; Gespräch mit Hermann Peter Piwitt. ; Günter Guben: Eine fast glaubwürdige Geschichte von Hubert Fichte. II. In Wollis Welt Wolli Köhler: H.F. ; Ein langes Gespräch mit Wolli und Linda Köhler. ; Wolli Köhler: Lebenslauf eines roten Krokodils. ; Jim Wafer: Narrative Therapy. ; Gespräch mit Renate Durand. ; Gespräch mit Peggy Parnass. III. Fichte lesen, Fichte hören Brigitte Kronauer: Dankeswort. Hubert Fichte Preis 1998. ; Gespräch mit Kathrin Röggla. ; Gespräch mit Klaus Sander. Autoren und Gesprächspartner Anmerkungen

Autor:

Fichte, Hubert

Fichte Studien Bd. 7

von Jan-Frederik Bandel

Zum poetischen Verfahren Hubert Fichtes

304 S., geb., 2008

Inhalt

1. Rückkopplung. Zum Umgang mit der Literatur Hubert Fichtes 1.1 Nachwörter. Vorspiel im Star-Club ; 1.2 Das Leben, ein Roman. Poetologische Szenen I ; 1.3 Transformation. Lektüremodell I ; 1.4 Autobiografik und Roman. Lektüremodell II ; 1.5 Rettende Wörter. Poetologische Szenen II 2. Von Worten und Menschen. Effekt- und Gewaltfragen 2.1 Gespenster. Rückkopplungseffekte I ; 2.2 Existenzexperimente. Poetik der Autofiktion ; 2.3 Raddatz' Gegendarstellung. Rückkopplungseffekte II ; 2.4 Mephisto-Variationen. Exkurs zum Schlüsselroman ; 2.5 Mordwerkzeuge. Referenz und Sprachkritik 3. Kunstfigur, mehrfachbelichtet. Figuren der Anderen 3.1 Menschliche Komödie. Von der Lehranalyse zum Interview ; 3.2 Simulierte Mündlichkeit. Authentizitätseffekte ; 3.3 Wolli, Kunstfigur. Rückkopplungseffekte III ; 3.4 Wolli, mehrfachbelichtet. Verweisnetze I 4. Hybride Formen. Strategien der Ambiguität 4.1 Hybridisierungen. Strategien der Ambiguität I ; 4.2 Hotel Garni, Doppelzimmer. Die Erkenntnisfalle ; 4.3 In der Drehtür. Strategien der Ambiguität II ; 4.4 Flimmerig und unbestimmt. Verweisnetze II ; 4.5 Wie hermetisch ist die Palette? Verweisnetze III ; 4.6 Plädoyer für Jäcki. Postscriptum Verwendete Literatur Anmerkungen

Autor:

Schuster, Paul

Roman in sieben Teilen

864 S., brosch., 2009

Paul Schusters Kleinsommersberg am Fuße der Karpaten ist ein Sachsendorf, das es nicht gibt. Doch in diesem Werk tut sich uns eine kleine Welt auf, die märchenhaft und höchst realistisch alles birgt und alles zeigt, was die Deutschen in Siebenbürgen in 800 Jahren aus ihrem Leben gemacht haben.

Autor:

Schuster, Paul

Roman

Erster Teil: Die Hochzeit

160 S., brosch., 2002

Wie übersteht ein siebenbürgischer Bauernhof den Frieden von Trianon und den Rutsch aus dem Abendland in den Balkan? Wie Martin Luthers Feste Burg und Hitlers tausendjähriges Reich? Wie die Deportation nach Rußland und wie Stalin, den weisen Lehrmeister aller Völker, wie schließlich 1967 den Händedruck von Ceausescu und Willy Brandt? Und wie die späte Rückkehr in das Land, aus dem die Vorfahren vor 850 Jahren ausgewandert sind? Paul Schuster hat aufgeschrieben, was der Ortsgeist von Kleinsommersberg ihm diktiert hat.

Hg. vom Gedenkbuchprojekt für die Opfer der Shoah aus Aachen e.V.

Mit einem Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Aachen Marcel Philipp

182 Abb., 360 S., Klappenbrosch., 2019

Liebe Kinder

Bin abgereist. / Seid ohne Sorge, wenn ich nicht schreibe. / Hoffe auf gesundes Wiedersehen. / Grüßt Ernst, Lotte u. Kinder. / Eure Mutter

Autor:

Krier, Jean

Gedichte

80 S., geb., 2005

Autor:

Corbière, Tristan

Gedichte (1873)

(französisch / deutsch)

übertragen von Reinhard Kiefer und Ulrich Prill

83 S., fadengeh. Brosch., 1985

Goethe-Studien I

von Dieter Breuer

Faust-Studien

96 S., geb., 1999

Die folgenden vier Studien, die zwischen 1980 und 1992 an z.T. entlegenen Orten erstmals publiziert wurden, widmen sich ganz den religiösen Fragen des Goetheschen Faust, aufeinander aufbauend, kreisen sie die theologischen Voraussetzungen und die dramaturgischen Konsequenzen von Goethes Umwertung und Neuorganisierung des Faust-Mythos ein. Sie wollen zugleich die historische Bedeutung dieser Umwertung gegenüber der Historia von D. Johann Fausten und Thomas Manns Doktor Faustus kenntlich machen. Beginnend mit einer Untersuchung der christlichen Mythologie in der Szene «Bergschluchten», endend bei der Theologie Mephistos, ergibt sich für den Leser hier der vertraute Gang «vom Himmel durch die Welt zur Hölle».

Goethe-Studien II

von Dieter Breuer

128 S., geb., 2010

Wer aufhört, mit den Meistern seiner Kunst zu conversiren, der kommt nicht vorwärts, und ist immer in Gefahr zurückzuschwanken. Von jedem Talent soll man ein unermüdetes Bestreben, eine Selbstverläugnung fordern, von der sich aber niemand einen Begriff machen will. Jeder möchte die Kunst gern auf seine eigene Weise besitzen, sie aber will nur auf die ihrige geworben und erworben seyn. Wie oft seh' ich Talente die sich gebärden wie eine Wespe an der Fensterscheibe; sie möchten das Undurchdringliche mit dem Kopf durchbohren; das ginge, denken sie, weil es durchsichtig ist.

Goethe-Studien III

von Dieter Breuer

96 S., geb., 2022

Enthält 19 Abbildungen

Aus der Vorbemerkung:

Goethes Kritik der Französischen Revolution und revolutionärer Importe bedeutet nach seinen von Eckermann überlieferten Worten aber nicht, dass man ihn den geistigen Restauratoren der alten Ordnung zurechnen dürfe. Er sei kein „Freund des Bestehenden“ im Sinne von „Freund des Veralteten und Schlechten“. Die folgenden Studien zu Hermann und Dorothea, zur Natürlichen Tochter und zum I. und IV. Akt im zweiten Teil des Faust werden zeigen, dass Goethe in der poetischen Auseinandersetzung mit dem großen Thema seiner Zeit tatsächlich kein Freund des Bestehenden bzw., wie 1830 im Brief an Freund Zelter noch eindeutiger formuliert, des „noch“ Bestehenden ist. Insofern hat der provokative Titel, unter dem die vier Studien, ursprünglich Vorträge vor der Aachener Goethe-Gesellschaft, nun erscheinen, seine Berechtigung.

Autor:

Rübner, Tuvia

Frühe Gedichte

Mit einem Nachwort von Hans Otto Horch

64 S., geb., 1995

"Der Titel des schmalen Bandes mit frühen deutschen Gedichten Tuvia Rübners empfiehlt ein Gedicht der Sammlung beseonderer Aufmerksamkeit: Granatapfel. Seit dem Altertum ist der in Hainen angesiedelte krummästig-dornige, scharlachrot blühende Granatapfelstrauch, Punica granatum, im vorderen Orient als Fruchtbaum heimisch; die reife Frucht enthält in einer dünnhäutigen Hülle viele Samenkerne und wurde deshalb früh als Fruchtbarkeitssymbol angesehen - geweiht der phönizischen Astarte ebenso wie Demeter, Hera, Aphrodite oder Athene, verwendet bei Mysterien und vielfach dargestellt. Von der emphatischen Fruchtbarkeitssymbolik findet sich freilich im Gedicht kaum eine Spur - dafür eine emblematische Struktur, wie sie sich im Emblemata-Handbuch Arthur Henkels und ALbrecht Schönes nachschlagen läßt: der Granatapfel erscheint da als Sinnbild der Verbindung guter und schlechter Eigenschaften." - Hans Otto Horch, aus dem Nachwort

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 1)

116 S., geb., 2010

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 2)

116 S., geb., 2010

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 3)

116 S., geb., 2008

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 4)

116 S., geb., 2008

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 5)

116 S., geb., 2009

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 6)

116 S., geb., 2009

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

Laut- und Unsinnsgedichte

(Gesammelte Gedichte Bd. 7)

252 S., geb., 2017

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 8)

116 S., geb., 2009

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 9)

116 S., geb., 2009

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 10)

116 S., geb., 2009

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 11)

116 S., geb., 2010

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 12)

116 S., geb., 2010

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 13)

128 S., geb., 2012

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 14)

1 Abb., 160 S., geb., 2012

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 15)

118 S., geb., 2013

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 16)

116 S., geb., 2014

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 17)

116 S., geb., 2015

Der Autor, geboren am 20. Juni 1904 in Berhometh am Pruth, lebte bis 1930 vorwiegend in der Bukowina, dann in Bukarest. 1941 bis 1944 war er in Arbeitslagern der rumänischen Faschisten interniert; 1947, verschleppt nach Rußland, verschwand er für 10 Jahre im Gulag. 1961, wieder politisch verfolgt, mußte er aus Rumänien fliehen und kam nach Deutschland. Er starb am 17. Mai 2003 im Schwarzwald. Die Kindheit erlebte er bis zum 1. Weltkrieg in den Dörfern zwischen Pruth und Czeremosch in einer kinderreichen Bauernfamilie. Dann folgten Flucht, der Tod des Vaters, völlige Verarmung; danach Wanderjahre auf Arbeitssuche. Weiteres zum Lebenslauf im Essay von Matthias Huff. Die ersten fünfzehn Jahre dieses Lebens, das noch viele Katastrophen unseres Jahrhunderts durchlaufen sollte, schildert der Dichter im vorliegenden Hörbuch. Sprecher: Nikolaus Paryla mit einem 40-seitigen Booklet

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 18)

116 S., geb., 2017

Autor:

Heindrichs, Heinz-Albert

(Gesammelte Gedichte Bd. 19)

130 S., geb., 2018

Autor:

Kiefer, Reinhard

Roman

372 S., geb., 2. Aufl. 2013

In sechzehn Kapiteln wird der Weg von drei jungen Menschen Toni Klingson, Alexander Müller und Veronika Vogler beschrieben. Klingson versucht sich als Schriftsteller, Müller als Maler und die Vogler als Muse. Das alles spielt in den 80er Jahren. Dabei werden immer wieder, wenn auch verfremdet, Elemente der Zeitgeschichte eingefügt (die Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten, Tschernobyl, der Fall Barschel, der Fall der Mauer). Anfang und Schluß des Romans finden am Silvestermorgen und -nachmittag des Jahres 1989 statt. Das erste und das letzte Kapitel bilden den Rahmen, in dem die Geschichte von Klingson und Müller erzählt wird.

Autor:

Jahnn, Hans Henny

Ulrich Bitz

Jan Bürger

Alexandra Munz

304 S., geb., 1996

Die vorliegende Bibliographie beseitigt den seit Jahren wiederholt kritisierten Umstand, daß einerseits das von Jochen Meyer 1967 vorgelegte «Verzeichnis der Schriften von und über Hans Henny Jahnn» (ergänzt in der 3. Auflage des Heftes Nr. 2/3 von TEXT+KRITIK), das über lange Jahre als zuverlässiger Begleiter jeder Lektüre der Werke diente, keine angemessene Fortführung erfahren hat, und andererseits die mit dem Erscheinen der «Hamburger Ausgabe» zunehmende Beachtung von Jahnn in der literarischen Öffentlichkeit und der Forschung sich nirgendwo verzeichnet findet. Darüber hinaus konnte, was Jochen Meyer noch nicht möglich war, der an der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky in Hamburg archivierte Nachlaß in einem für die Bibliographie angemessenen Maße ausgewertet werden. Ganz zu schweigen von den seit 1967 bekannt gewordenen Überlieferungssträngen, die sich in den Nachlässen von Jahnn nahestehenden Personen in in- und ausländischen Bibliotheken finden.

www.hans-henny-jahnn.de

Autor:

Bender, Hans

Aufzeichnungen

(Ausgewählte Werke Bd. 1)

(Über Malerei Bd. 5)

1 Abb., 88 S., geb., 2002

Benders Aufzeichnungen kokettieren weder mit einer geheimnisvoll-pseudophilosophischen Bedeutung noch mit der abgeklärten Gebärde des Weisen, der Altersweisheit. Aber mit seiner unbestechlichen Beobachtung und mit seiner von Phantasie beflügelten Entdeckerfreude erschließt Bender seinen Lesern Welterkenntnis.

Autor:

Bender, Hans

Gedichte in vier Zeilen

(Ausgewählte Werke Bd. 2)

96 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2003

Vierzeiler aber wollen nicht repräsentieren, nicht ihren Autor, nicht einmal sich selbst. Es sind keine anerkannten lyrischen Kunstformen, keine Haikus, keine Tankas. Sind es überhaupt Gedichte? Oder sind es Aufzeichnungen, wie sie Bender sonst auch geschrieben hat? Deren Ideal hat Bender in dem Satz gefaßt: «Einige Sätze, die etwas komprimieren und konzentrieren.» Hier in den Vierzeilern wird nicht einmal das mehr versucht: die Substanz, die zu komprimieren und zu konzentrieren wäre, ist Hauch geworden, Duft: etwas, das immer noch Sprache anlockt, Sprache, die zum Menschen gehört. «Nun kommt / ihr summenden Wörter!»

Autor:

Bender, Hans

Roman

(Ausgewählte Werke Bd. 3)

120 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2004

Aus Rezensionen nach Erscheinen der «Wunschkost» 1959: Sein Roman «Wunschkost» ist einer der besten deutschen Romane der jüngeren Generation. Bender schildert auf knappe und ergreifende Art die Schrecken der Gefangenschaft und die Herzlichkeit der Freundschaft; es ist die Geschichte von einem unter großen Opfern wunderbar geretteten Leben, das gefühllos wiederum geopfert wird. Es ist ein dichterisches Buch eines bedeutenden Erzählers.

Autor:

Bender, Hans

32 Geschichten

(Ausgewählte Werke Bd. 4)

264 S., geb., 2007

Lieber Hans Bender, ich habe Ihre Erzählung «Die Wölfe kommen zurück», die mich, als ich sie zum ersten mal las, in einer der ersten Akzente-Nummern, so beeindruckt hat, jetzt noch einmal wiedergelesen. Ich fand den Text in dem alten Hanser-Erzählungsband und nun habe ich auch das ganze Buch gelesen, konnte nicht aufhören und trage es noch immer mit mir herum. Es drängt mich Ihnen zu sagen – mit unziemlicher Emphase – bis zur letzten Zeile finde ich Ihre Erzählung und auch das, was sie darüber und über sich selbst schreiben, ganz großartig! Und ich möchte es jetzt allen Menschen sagen, die mir begegnen: lest diese Erzählungen! Sie sind heute, wo unser kollektives Gedächtnis sich mehr und mehr auf das Klischierte, auf das politisch Gewünschte und Korrekte reduziert, die wahren Erzählungen vom Leben in jener Zeit … Ich wünsche mir, Sie hätten so viele Erzählungen wie Tschechow geschrieben.

Autor:

Bender, Hans

Roman

(Ausgewählte Werke Bd. 5)

156 S., geb., 2008

Beim Wiederlesen längst vergessen geglaubter Bücher scheint häufig ein Blitz der Erkenntnis auf, der zwar geleuchtet, doch nie so richtig gezündet hatte. Mir ist es jetzt bei der Lektüre von Hans Benders erstem Roman «Eine Sache wie die Liebe» so ergangen: Was mir beim ersten Lesen in den fünfziger Jahren nur als zarte Liebesgeschichte erschienen war, gewann nun eine neue Dimension hinzu.

Es geht mir also bei der Betrachtung dieses Romans nicht nur um die lapidare Erzählkunst Hans Benders, sondern um die Hellsichtigkeit des Autors, die Liebe – von der er erzählt – in der sich neu konstituierenden Gesellschaft der Nachkriegszeit als das zu benennen, zu dem sie geworden ist. Ich spreche auch nicht vom Inhalt des Romans, vom Studenten Robert, der das scheue Flüchtlingsmädchen liebt, zum Studieren in die Ferne reist, andere Arten und Weisen der Liebe kennenlernt und dabei seine Jugendliebe wieder verliert, sondern von Benders Fähigkeit, dieses Phänomen in seiner zeittypischen Verflechtung erzählend zu vergegenwärtigen.

Autor:

Bender, Hans

2000–2007

(Ausgewählte Werke Bd. 6)

120 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2014

Autor:

Bender, Hans

Hrsg. von Hans Georg Schwark und Walter Hörner

(Ausgewählte Werke Bd. 7)

3 Abb., 112 S., geb., 2018

Hans Bender ist kein Anakreontiker und hat keine Kampf- und Siegeslieder verfasst. Seine Lyrik, seine Geschichten, seine Aufzeichnungen spiegeln die Schicksale seiner Generation: derer, die knapp nach dem Ende des Ersten Weltkriegs geboren wurden und die dem Zweiten noch gerade entkamen. Er hat ihr als Schreibender zu Stimme und Selbstbewusstsein verholfen.

Autor:

Bender, Hans

Aufzeichnungen einiger Tage

(Ausgewählte Werke Bd. 8)

102 S., Erstauflage: 1979 im Hanser Verlag

Übernahme vom Hanser Verlag